Contenido principal

Alfa 43

La panacea radiactiva

Hoy, cuando recelamos de los reactores nucleares, las ondas magnéticas de los móviles, las emanaciones de radón y los cables de alta tensión, nos cuesta creer que alguna vez hubiera aficionados a los bombones y supositorios radiactivos, tuberculosos dispuestos a inhalar gases con radio, y mujeres dispuestas a rejuvenecer sus rostros con cremas elaboradas con torio. Por increíble que parezca, así ocurrió: hace un siglo, Occidente fue presa de una galopante pasión por la radiactividad. El descubrimiento del radio por los esposos Curie y las expectativas en su supuesto poder regenerador hicieron proliferar las pseudoterapias y los productos engañosos hasta que los estragos causados por su toxicidad salieron a la luz.

Texto: Pablo Francescutti | periodista científico

Baños con radón, jarras de agua con uranio, cremas faciales con torio, supositorios y chocolates con radio y cinturones afrodisíacos radiactivos eran algunos de los 80 productos y tratamientos que en los años 30 del pasado siglo prometían la cura o el alivio para la vejez, el cansancio, la impotencia, los dolores reumáticos y un sinfín de dolencias con un reclamo común: el poder regenerador de la radiactividad.

Baños con radón, jarras de agua con uranio, cremas faciales con torio, supositorios y chocolates con radio y cinturones afrodisíacos radiactivos eran algunos de los 80 productos y tratamientos que en los años 30 del pasado siglo prometían la cura o el alivio para la vejez, el cansancio, la impotencia, los dolores reumáticos y un sinfín de dolencias con un reclamo común: el poder regenerador de la radiactividad.

“La moda del radio comenzó poco después de su descubrimiento por los esposos Curie en 1898”, explica Luis Campos, historiador de la ciencia de la Universidad de Nuevo México (Estados Unidos) en una entrevista para Alfa. Y añade que el furor “alcanzó su punto máximo en 1904, aunque los productos que supuestamente contenían radio siguieron vendiéndose durante años”. El misterioso elemento que brillaba en la oscuridad se sumó a los hallazgos de los rayos X, en 1895 por Wilhem Roentgen, y de las ondas hertzianas, en 1887. De repente, el éter y la materia aparecían surcados por fuerzas invisibles y todopoderosas: las radiaciones. Y sus poderes parecían beneficiosos. En 1899 la “terapia Curie” se estrenó como un “bisturí mágico” que eliminaba tumores de la piel. Los investigadores alentaban las expectativas en ese sentido: el mismo Frederik Soddy, Nobel de Química, sugirió que los tuberculosos podían mejorar si inhalaban gas radiactivo.

Baños de radón

En 1903, el descubrimiento del radón, el gas producido por la desintegración del uranio, realzó el interés por las fuentes termales radiactivas, y los “baños de radio” se pusieron de moda. La publicidad prometía curas milagrosas a quienes se sumergieran en las aguas irradiadas por el radón. Un recordatorio de aquellos años es el Radium Palace, un fastuoso spa construido en 1912 en Joachimsthal (hoy República Checa), sobre un manantial próximo a unas minas de uranio. Quienes no pudieran costearse una estancia en esos lujosos balnearios disponían de botellas de “agua con radón” a un módico precio, aunque pronto trascendió que la vida media de dicho gas no pasaba de cuatro días, por lo que sus partículas ionizantes desaparecían antes de que las botellas llegasen al consumidor. El burdo timo no desalentó a los compradores de las “sales de radio” para las bañeras, aconsejadas para el tratamiento de la artritis, la gota o las neuralgias; ni a los usuarios de los dispensadores con un revestimiento interno de uranio, cuya agua irradiada calmaría los síntomas de la senilidad, la artritis y la flatulencia, según prometía el fabricante.

Mitologías de la luz

A esas alturas no faltaba información sobre los efectos nocivos de las radiaciones. Marie Curie había demostrado que una pizca de radio bastaba para matar a un ratón. Ya en 1911 se notificaron daños causados al personal sanitario por la exposición a rayos X, y en 1913 se aprobaron las primeras normas de protección radiológica en Alemania, seguida al año siguiente por Gran Bretaña. Pero nada arredraba al público, cautivado por las curaciones de la radioterapia. Durante el primer tercio del siglo XX, la percepción dominante sobre las radiaciones era altamente positiva. En la década de 1930 se tomaban cientos de miles de placas al día, y cientos de miles de pacientes se sometían anualmente a tratamientos con rayos. Convencidos de su inocuidad, los futuros padres pedían radiografías de sus hijos en gestación como recuerdo sentimental.

Contribuía a esa percepción un poso mitológico sedimentado durante miles de años; creencias inmemoriales en el poder de la luz —símbolo de vida y energía—, en los rayos de los dioses y en las aureolas de los santos. En el siglo XVIII, esa constelación de nociones místicas hizo sinergias con el descubrimiento de la electricidad, que de inmediato fue considerada un principio vital. Los experimentos de Galvani con cadáveres hicieron soñar con que la corriente eléctrica podría resucitar a los muertos. Fluidos magnéticos, chispazos vitales e iluminaciones sagradas se mezclaron en un imaginario que modelaría las actitudes hacia la radiactividad. En 1913, el citado Soddy y su colega Kasimir Fajans reforzaron las fantasías al anunciar la transmutación de ciertos elementos por medio de la desintegración atómica. La opinión pública lo conectó con el mito de la piedra filosofal, capaz de transmutar el plomo en oro. La fascinación radiactiva pegó otro salto en 1927 al saberse que el genetista Hermann Muller había mutado con rayos X el ADN de las moscas. Se insinuó así un nexo entre las radiaciones y la evolución natural, y en la conciencia colectiva la radiactividad reemplazó a la electricidad como principio vital.

Elixires letales

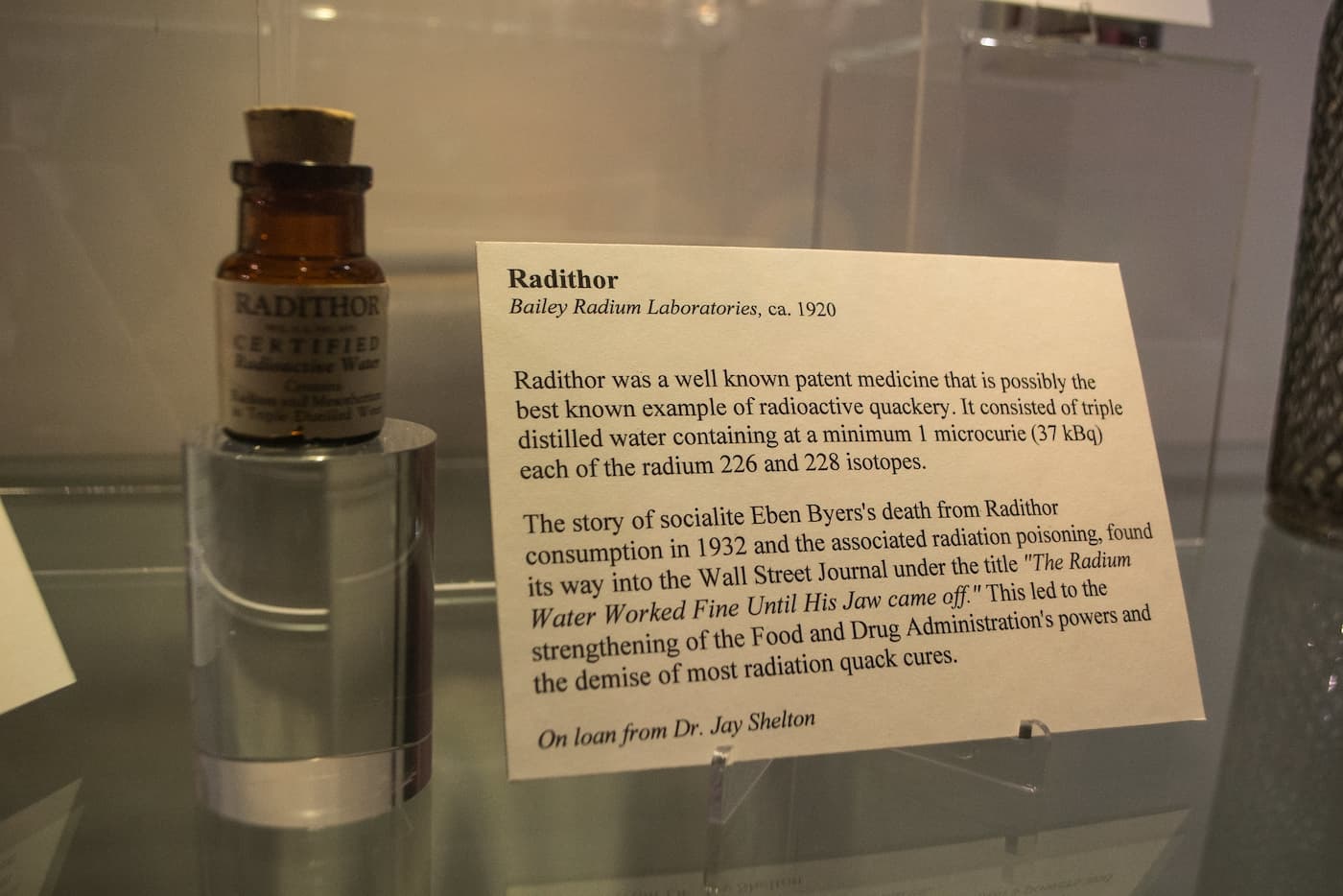

“La moda del radio fue un fenómeno generalizado en Estados Unidos, en países europeos como Francia e Italia, e incluso en Japón”, prosigue Campos, que dedicó al episodio su libro Radium and the Secret of Life. Preso de un optimismo desaforado, el biólogo británico John Burdon Haldane predijo que en cada esquina habría una consulta radiológica en donde se dispensarían recetas de radiaciones. Los más visionarios imaginaron ciudades alumbradas a base de radio, un aumento de la producción agrícola gracias a fertilizantes con radioisótopos, y la derrota del cáncer por los rayos X y gamma. No pocos médicos participaban de esas ilusiones de buena fe. Algunos administraban altas dosis de radiación en el rostro de sus pacientes para quitarles verrugas o vello facial. Otros garantizaban el control de la natalidad mediante una esterilidad inducida con radiaciones. Los conferenciantes efectistas ofrecían un cóctel de sales radiactivas a voluntarios para, al cabo de unos minutos, pasarles un chirriante contador Geiger entre el aplauso de la audiencia. “No todos los productos que afirmaban contener radio decían la verdad”, observa Campos, pues un gramo costaba la friolera de 2.000 dólares. Desgraciadamente, algunos artículos sí lo contenían. Tal era el caso de Radithor, un costoso brebaje con radio diluido en agua destilada. Comercializado en Estados Unidos por el estafador Skillman Bailey a partir de 1924, estaba indicado para la impotencia y dolencias conexas. Bailey patentó además el Radiendocrinator, un adminículo del tamaño de una tarjeta de crédito que contenía papel impregnado de 250 microcurios de radio. Colocado junto a los testículos, rezaba el prospecto, ionizaría las glándulas endocrinas del usuario con el efecto de reforzar su vigor sexual. A continuación, lanzó el Adrenoiray, un cinturón supuestamente cargado de sustancias radiactivas capaces de estimular la libido sexual más alicaída. El Laboratorio Bailey vendió centenares de miles de tales productos hasta que la verdad afloró trágicamente. En 1932, Eben Byers, un atlético industrial de la costa este, murió en la flor de la vida tras beberse más de mil frascos de Radithor. Los forenses encontraron que su cadáver estaba plagado de tumores (en 1965, cuando lo exhumaron con fines de estudio, todavía emitía radiación). La conmoción suscitada por esa muerte prematura puso coto a esas pseudoterapias. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidnse prohibió el Radiathor y reguló los radiofármacos (Bailey se libró de la cárcel, aunque la autopsia después de su deceso por cáncer de vejiga reveló que su cuerpo estaba destruido por las radiaciones).

En 1935, la Asociación Médica Americana declaró al radio no apto para el consumo humano. El drama de las “chicas del radio” erradicó cualquier duda sobre la peligrosidad del elemento descubierto por los Curie. Los escándalos no hicieron mella en la confianza del público, señala Stephen Weart en su clásica obra Nuclear Fear. Había problemas sanitarios más acuciantes: la silicosis de los mineros o los estragos de las infecciones. Y los éxitos de la medicina nuclear eclipsaban las ocasionales noticias sobre toxicidad radiactiva. Según el análisis de Weart de la actitud de la prensa estadounidense ante el radio, “desde 1900 hasta mediados de los años 20, encontré muy poco lenguaje negativo; los asuntos inquietantes recibían titulares neutrales o alentadores. A finales de los años 20 aparecieron noticias de envenenamiento por radio, pero los titulares positivos duplicaban a los negativos. A mediados de los años 30, los peligros del radio eran conocidos, pero las noticias optimistas aún triplicaban a los pesimistas, y a finales de la década casi no había titulares inquietantes”.

En 1935, la Asociación Médica Americana declaró al radio no apto para el consumo humano. El drama de las “chicas del radio” erradicó cualquier duda sobre la peligrosidad del elemento descubierto por los Curie. Los escándalos no hicieron mella en la confianza del público, señala Stephen Weart en su clásica obra Nuclear Fear. Había problemas sanitarios más acuciantes: la silicosis de los mineros o los estragos de las infecciones. Y los éxitos de la medicina nuclear eclipsaban las ocasionales noticias sobre toxicidad radiactiva. Según el análisis de Weart de la actitud de la prensa estadounidense ante el radio, “desde 1900 hasta mediados de los años 20, encontré muy poco lenguaje negativo; los asuntos inquietantes recibían titulares neutrales o alentadores. A finales de los años 20 aparecieron noticias de envenenamiento por radio, pero los titulares positivos duplicaban a los negativos. A mediados de los años 30, los peligros del radio eran conocidos, pero las noticias optimistas aún triplicaban a los pesimistas, y a finales de la década casi no había titulares inquietantes”.

De la radiomanía a la euforia nuclear

La visión positiva de las radiaciones se reforzó al término de la Segunda Guerra Mundial, al declararse una nueva fase histórica: la era nuclear. Y aunque la destrucción de Hiroshima y Nagasaki evidenció el poder destructivo de la bomba atómica, las secuelas de la radiactividad liberada por las explosiones tardaron años en ser advertidas. Entre tanto, se desató la euforia nuclear. El diseñador Louis Reard bautizó con el nombre de bikini a su bañador de dos piezas en alusión al atolón donde se detonaban las pruebas de los explosivos nucleares. El uranio se convirtió en la nueva panacea. Durante los años 50, en Estados Unidos funcionaron establecimientos curativos en donde los pacientes se sentaban en bancos sobre arenas moderadamente radiactivas, o se metían dentro de una caja con arenas ricas en mineral de uranio para la artritis, la bursitis y el reumatismo. En Japón no iban a la zaga: en los años 60, en el país del Sol Naciente se comercializó la Nico Clean Tobacco Card , una tarjeta impregnada con uranio para las cajetillas de cigarrillos de manera que su radiación redujese los niveles de alquitrán y nicotina. Finalmente, las consecuencias nefastas de estas prácticas salieron a la luz. Como había ocurrido con el radio, el término uranio se tornó sinónimo de veneno. Actualmente, la manía radiactiva ha remitido casi por completo. Y aunque todavía hay quienes acuden a balnearios de aguas expuestas al radón, o portan pulseritas con imanes curativos, las radiaciones de todo tipo tienen mala prensa, a menudo injustificadamente. Con todo, Campos rescata de esas modas una enseñanza que suele pasar desapercibida: “además de reflejar la cultura de un momento particular, pueden tener un rol importante en el desarrollo de nuevos campos científicos. Cuando el público asoció el radio a la vida, algunos científicos diseñaron con dicho elemento un importante experimento sobre el origen de la vida. La misma idea motivó ensayos que probaron el impacto mutagénico de la radiación en las plantas y ayudaron a una mejor comprensión de las mutaciones e incluso de la estructura del gen”.

Para este historiador de la ciencia “la moda del radio nos enseña que incluso las creencias falsas pueden ser un punto de partida de lo que desembocará en una ciencia rigurosa. Se puede sacar inspiración de fuentes inesperadas y someterlas a una evaluación cuidadosa. La buena ciencia se desarrolla en un contexto histórico más rico de lo que a veces sugieren los libros de texto”.

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa