Contenido principal

Alfa 40

En septiembre de año pasado el Consejo de Seguridad Nuclear licenció, por primera vez en nuestro país, una instalación destinada a la protonterapia. En este número 40 de la revista ALFA hacemos un recorrido sobre cómo funciona este tipo de infraestructuras que buscan luchar contra el cáncer de una forma segura y efectiva para los pacientes.

Aprovechamos esta edición de ALFA para echarla vista atrás y repasarlos nombres que han formado parte de la investigación atómica en España con el artículo Los precursores del átomo. Relacionado con las centrales nucleares, este número 40 nos acerca a una de los mecanismos más novedosos de este tipo de instalaciones: la gestión de los gases combustibles a través de los recombinadores autocatalíticos pasivos. Las páginas de la entrevista están dedicadas a Carlos Alejaldre, director del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (CIEMAT). En los reportajes divulgativos de ALFA podemos encontrar la historia de la primera central nuclear flotante. Además, nos pondremos al día en cuanto a las investigaciones relacionadas con las baterías.

Los precursores del átomo

Tras unos inicios voluntariosos pero errados, y una época de abandono y desinterés culminada por la Guerra Civil, España pudo recuperar los años perdidos en la carrera de la ciencia nuclear gracias a una afortunada serie de coincidencias internacionales y al valioso papel jugado por varias figuras, a veces solo tangencialmente ligadas al mundo científico.

Texto: Vicente Fernández de Bobadilla | Periodista

C uando se repasa la historia de la investigación nuclear en España, aparecen algunos nombres ineludibles; sin embargo sorprende que buena parte de ellos estuvieran más que alejados no sólo de la investigación atómica –algo lógico y compartido con otros países, ya que se estaban adentrando en un campo de la ciencia completamente nuevo– sino incluso, en algunos casos, de la investigación en sí. Traslastentativas más voluntariosas que efectivas emprendidas en los primeros años del siglo, la recuperación, en la posguerra deltiempo perdido en este campo estuvo en manos de altos cargos administrativos –algunosde ellos consólida formación científica–, eficaces gestores y los entonces imprescindibles mandos militares. Buena parte del trabajo que lo pondría todo en marcha se realizó fuera de loslaboratorios.

Pero, mucho antes de que todo aquello ocurriera, España tuvo también sus precursores. En unos tiempos previos a los grandes descubrimientos que marcarían el paso de la investigación nuclear, no faltó quien percibiera las posibilidades de un nuevo tipo de energía sobre el que los laboratorios de todos los países andaban poco menos que a trompicones. Fue la época de gloria de José Muñoz del Castillo, el precursor de la investigación atómica en España, que tras su viaje a Berlín en 1903 para asistir al V Congreso Internacional de Químic aAplicada pidió y consiguió el establecimiento de un Instituto de Radiactividad, desde donde dirigiría las primeras líneas de experimentación. Solo habían pasado ocho años desde que Antoine Henri Becquerel descubrió las propiedades del uranio, seis desde que Marie Curie las bautizara como radiactividad, y ya España estaba situada en primera fila de trabajo científico. O eso, al menos, eslo que parecía.

A pesar de la generosa dotación material y de instalaciones, a pesar de su correspondencia con Marie Curie –que llegó a visitar el centro en uno de sus viajes a nuestro país–, a pesar de la publicación regular de un boletín del Instituto, la triste verdad es que Muñoz del Castillo enfocó sustrabajos a la aplicación de la radiactividad en la agricultura, campo donde llevaba añostrabajando antes de su entusiasmo por las propiedades del átomo, y a la elaboración de sus ‘leyes radioagrícolas’; un terreno que se demostraría yermo y, posteriormente, abandonado por todos los especialistas. La falta de consecución de sus trabajos llevó al progresivo desinterés del Instituto tras la jubilación de su creador y director, en 1920. Solo quedó como elemento aprovechable el mapa que se elaboró de las zonas de España con mayoríndice de radiactividad, que décadas despuéssería una útil orientaciónpara las primeras prospecciones de uranio.

Coincidiendo con el inicio de la decadencia del Instituto madrileño, el científico especializado en espectrografía Miguel Catalán Sañudo, que trabajaba como investigador en el Imperial College of Science and Technology de Londres gracias a una beca de la Junta para Ampliación de Estudios, publicó, en 1922, el artículo Series and other regularities in the spectrum of manganese enla revista científica ‘Philosophical Transactions’, editada por la Royal Society, donde describía las agrupaciones de líneas espectrales procedentes de las transiciones de electrones entre dos grupos de niveles energéticos en la corteza de un átomo de manganeso, agrupaciones que presentaban unas regularidades características. El mismo fenómeno se daba en otros átomos complejos; Catalán llamó ‘multipletes’ a estas agrupaciones, y sostuvo que su estudio permitiría una mejor comprensión de los estados energéticos de estos electrones.Aquel artículo, publicado cuando sólo contaba veintisiete años de edad, fue repetidamente citado porfísicos principales de diversos países y constituyó una contribución básica para terminar de definir el modelo de la estructura del átomo. Dejando aparte que eltérmino ‘multiplete’, con el que bautizó a aquellas agrupaciones, continúa siendo utilizado hoy en día, y es el único en la historia de la radiactividad creado por un científico español. Si bien regresó a España como catedrático de Estructura Atómico-Molecular y Espectrografía, tras la Guerra Civil fue depurado e inhabilitado para ejercer sus cargos, interrumpiéndose así la carrera de un investigador cuya contribución a la ciencia, no sólo española, fue tan brillante como para que la Unión Astronómica Internacional bautizara en su honor un cráterlunar con el nombre de Miguel G.Catalán.

Uranio e investigación nuclear

Pero, incluso antes de la llegada de la dictadura y la depuración, es incontestable que la llamada Edad de Plata de la  ciencia española no abundaba en figuras como Catalán, al menos en la naciente especialidad atómica; José Manuel Sánchez Ron reconoce que “se había producido una mejora sustancial de la física española durante el primer tercio del siglo, pero la física nuclear no figuró entre los campos cultivados”.

ciencia española no abundaba en figuras como Catalán, al menos en la naciente especialidad atómica; José Manuel Sánchez Ron reconoce que “se había producido una mejora sustancial de la física española durante el primer tercio del siglo, pero la física nuclear no figuró entre los campos cultivados”.

Con los intentos aislados de iniciarse en este campo finalmente marchitos y arrinconadosincluso antes de consumarse su germinación, hubo que esperar a finales de los años 40 para que una serie de circunstancias resucitara los trabajos atómicos, y ello fue posible gracias a que el subsuelo de este erial científico albergaba un tesoro de valorinapreciable para otras naciones: paradójicamente, España, uno de los países más atrasados en la investigación de la energía atómica, era uno de los másricos en el material que estos países necesitaban para susinvestigaciones.

Hubo algunos chispazos de anticipación antes de que la situación cogiera velocidad de crucero en 1948; las noticias sobre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki habían llegado incluso a la aislada España de entonces, pero entre bambalinas de los titulares terroríficos referidos a los bombardeos, algunas personas se interesaban por otras aplicaciones de aquella ingente fuente de energía. Aquí es donde aparece otro de los nombres clave, el teniente coronel José María Otero Navascués, presidente de la Comisión de Física Aplicada y director del Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada (LTIEMA), quien, gracias a su amistad con el agregado militar estadounidense, obtuvo de este como regaló a la institución una colección de revistas con abundantes artículos científicossobre energía nuclear. Fue un valioso material para ponerse al día de laslíneas de trabajo que se estaban siguiendo en Estados Unidos, y para que Otero Navascués elaborara en 1947 un informe dirigido al Gobierno sobre el enorme potencial de este campo. El problema, como se reconocía en el propio informe, era la carencia casi absoluta de especialistas que pudieran hacerse cargo de él.

Al año siguiente, el 20 de abril, se celebró en el Instituto Nacional de Física y Química una conferencia sobre microscopía concontraste de fase, a cargo del profesoritaliano Francesco Scandone. Lostestimonios de algunos asistentes permiten reconstruir el hecho de que, en una charla posterior al acto, el profesor visitante preguntó, de manera casi casual en un principio pero enseguida con creciente avidez,si alguien podría informarle de la existencia en España de yacimientos de uranio. No tardó en quedar claro que, sin menosprecio del interés de su conferencia, el profesor Scandone estaba visitando España con el encargo preciso de averiguarla cantidad y disponibilidad de este elemento, del que los investigadores de su país tenían una acuciante necesidad. Terminó hablando con el general Juan Vigón, director de la Escuela Superior del Ejército e ingeniero de formación, y de aquellas conversaciones saldría una línea de actuación que pondría en marcha la energía nuclear en España gracias al intercambio acordado de uranio a cambio de conocimiento.

En el libro de autoría colectiva Historia Nuclear de España se da cumplida cuenta de la muy discreta reunión celebrada  el 8 de octubre de ese mismo año en el LTIEMA, donde estuvieron presentes Otero Navascués, el catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Madrid Manuel Lora Tamayo, el catedrático de Física de la Universidad de Madrid Armando Durán Miranda, y el oficial del cuerpo de intendencia de la Armada y miembro del cuerpo diplomático Jose Ramón Sobredo y Riobóo. Allí el primero informó a los otrostres de que acababan de ser nombrados vocales de la Junta de Investigaciones Atómicas(JIA), que el gobierno franquista había creado con una categoría de “carácter reservado” que implicaba el máximo secreto posible sobre sus propósitos y actividades.

el 8 de octubre de ese mismo año en el LTIEMA, donde estuvieron presentes Otero Navascués, el catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Madrid Manuel Lora Tamayo, el catedrático de Física de la Universidad de Madrid Armando Durán Miranda, y el oficial del cuerpo de intendencia de la Armada y miembro del cuerpo diplomático Jose Ramón Sobredo y Riobóo. Allí el primero informó a los otrostres de que acababan de ser nombrados vocales de la Junta de Investigaciones Atómicas(JIA), que el gobierno franquista había creado con una categoría de “carácter reservado” que implicaba el máximo secreto posible sobre sus propósitos y actividades.

Este secreto tenía su justificación en la conveniencia de ocultarse ante las posibles reticencias de Estados Unidos, indiscutible líder en la investigación nuclear, que podía no ver con buenos ojos la cooperación mutua en este terreno de dos países que habían sido aliados de Hitler en un conflicto mundial cuyosrescoldos aún hacían algo más que humear. Se optó por la creación de una empresa pantalla –Estudios y Proyectos de Aleaciones Especiales (EPALE)– que se encargara de ocultar con su nombre todoslos procesos administrativos de ubicaciónde sede, contrataciónde personal y contacto con otros organismos españoles y extranjeros. En aquella reunión se decidió también la contratación del primer científico, Ramón Ortiz Fornaguera –con un sueldo nada despreciable para la época de 3.000 pesetas almes– bajo la categoría profesional de ‘Colaborador de la Sección de Investigación Física’ sin mayores especificaciones que revelaran la naturaleza de susfuturastareas.

El secreto duró lo bastante como para que fraguaran los cimientos,se comenzara la formación científica y se suavizaran las relaciones con Estados Unidos, que en pocos años y –como es bien sabido– no sólo en el terreno nuclear, pasaron de la desconfianza a la colaboración abierta. La explotación de yacimientos en los terrenos que el Gobierno había reservado a favor del Estado en una Orden Ministerial de 1945 confirmó la riqueza esperada, e impulsó el pago en especies: con los primeros becados para estudiar en elInstituto de Física Nuclear de la Universidad de Roma y en el CISE de Milán viajaron 214 kilos de mineral de uranio, protegidos bajo el manto de la valija diplomática y custodiados por Armando Durán en representación de una Junta que carecía de identidad públicamente reconocida.

Los primeros especialistas

Sierra Albarrana, en Córdoba, y posteriormente Cáceres, Salamanca y Jaén fueron otras zonas que dieron yacimientos, antes de que se localizara el de Ciudad Rodrigo, que durantemucho tiempo se convirtió en el principal abastecedor de mineral de uranio en España. Por su parte, Carlos Sánchez delRío,RamónOrtiz Fornaguera y María Aránzazu Vigón –hija, en efecto, del general, pero que supo alejarla sombra del nepotismo gracias a un meritorio expediente académico y una sólida carrera profesional en su especialidad– se contaron entre los primeros científicos españoles que recibieron en instituciones académicas del extranjero una formación especializada. También, paralelamente,se iniciaron en España las primeras actividades relacionadas con la energía nuclear, gracias a las gestiones de Otero Navascués, que trabajó sin descanso durante años para recuperar el terreno perdido y dotar a la investigación española del espacio que debía tener en el ámbito internacional. En 1950, Ortiz Fornaguera estaba trabajando en el Instituto de Física Nuclear de Chicago, y Otero Navascués aprovechó la amistad que había trabado con su director, Samuel K. Allison, para invitar a este a la Semana Nuclear, que se celebró en agosto de 1950 enSantander, donde se aseguró de que recibiera lasmás altas atencionestanto en lo personal como en lo académico.

Al año siguiente, se abandonaron los disimulos, que ya en el ámbito científico llevaban tiempo siendo todo un secreto a voces, y, en 1951, fue creada de forma oficial la Junta de Energía Nuclear, acabándose así con años de siglas semiocultas y empresas pantalla que cada vez teníanmenos sentido, ya que la entrada del nuevo organismo en la lista oficial de centros de investigación era necesaria si se quería continuar con una internacionalización imprescindible para su desarrollo. La visita de Allison había sido, entre otras cosas, una manera de corresponder al cambio de LasmaquetasdelosproyectosdelaJuntadeEnergía Nuclearatraían lavisitadelapoblación local. aires propiciado por Otero Navascués, cuyo trabajo había llevado a científicos y técnicos españoles a realizar estudios especializados ya no sólo en Italia o Estados Unidos, sino también en Alemania, Suiza y Gran Bretaña. Más tarde se invertirán las tornas y en el Instituto de Estudios Nucleares, dependiente del JEN, estudiarán becarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Filipinas, Guatemala, México, Paraguay, Pakistán, Perú, Uruguay y Venezuela. Además de Allison, España contaría en sus cursos y conferencias con la presencia de otros científicos extranjeros de primer orden, como Werner Eisenberg, Paul Scherrer o KarlWirtz.

Los dos primeros presidentes de la JEN fueron los generalesJuan Vigón (1951-55) y Eduardo Hernández Vidal (1955-58), pero ambos compartieron el buen ojo de dejar todas las tareas referentes a las relacionesinternacionales en el director general, Otero Navascués, que finalmente ocuparía la presidencia tras la muerte de Vidal. Pocas dudas cabían de que era la persona idónea para representar al nuevo organismo enunosnuevostiempos donde todas las partes se estaban, poco a poco, abriendo al exterior: la suspicacia de Estados Unidos frente a España se había ido diluyendo gracias a su valor estratégico frente a la amenaza soviética hábilmente aprovechado por el régimen y señalado por el Pentágono, que influyó en la firma de losAcuerdosDefensivosHispano-Norteamericanos de 1953.Ese mismo año,Estados Unidos abrió un clima de cooperación internacional para el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, que el mismo presidente Eisenhower anunció en su discurso “Átomos para la paz”, pronunciado en la sede de Naciones Unidas, y al que España no tardó en incorporarse.

Plena incorporación internacional

Desde entonces, no habría reunión internacional en la que no estuvieran presentes representantes de la JEN, desde elCongreso de 1954 en la Universidad de Ann Arbor(Michigan), hasta la decisiva Primera Conferencia de Ginebra, organizada por las Naciones Unidas al año siguiente. Como anécdota, cabe reseñar que entre los asistentes españoles a esta conferencia se encontraba Federico Goded Echevarría, que a lo largo de las décadassiguientesiba a dejar una impronta propia en el desarrollo y la divulgación del panorama nuclear español. Y, como hecho decisivo, que en Ginebra comenzaron las negociaciones entre España y Estados Unidos para que el primero se contara entre los primeros países europeos que contaran con un reactor nuclear facilitado gracias a la ayuda de la Administración Eisenhower

Al año siguiente, la JEN firmó un contrato en Nueva York con la Internacional General Electric para la construcción de un reactor nuclear en suelo español, construcción subvencionada con 350.000 dólares del gobierno de Estados Unidos. Es bastante obvio, como señala José Manuel Sánchez-Ron en sus trabajos sobre la historia de la ciencia española, que los tratados suscritos entre los países para la cooperación estratégico-militar fueron un paso imprescindible para conseguir el reactor; sin los primeros, no habría llegado el segundo. Pero, una vez iniciada su construcción, España contaba con un pasaporte de entrada a las nuevas organizaciones que surgirían en la época, como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y laAgencia Europea de Energía Nuclear(NEA), creada en el seno de la OCDE. En 1961 se incorporaría al CERN, que había nacido en 1954, para abandonarlo en 1968 y regresar en 1983.

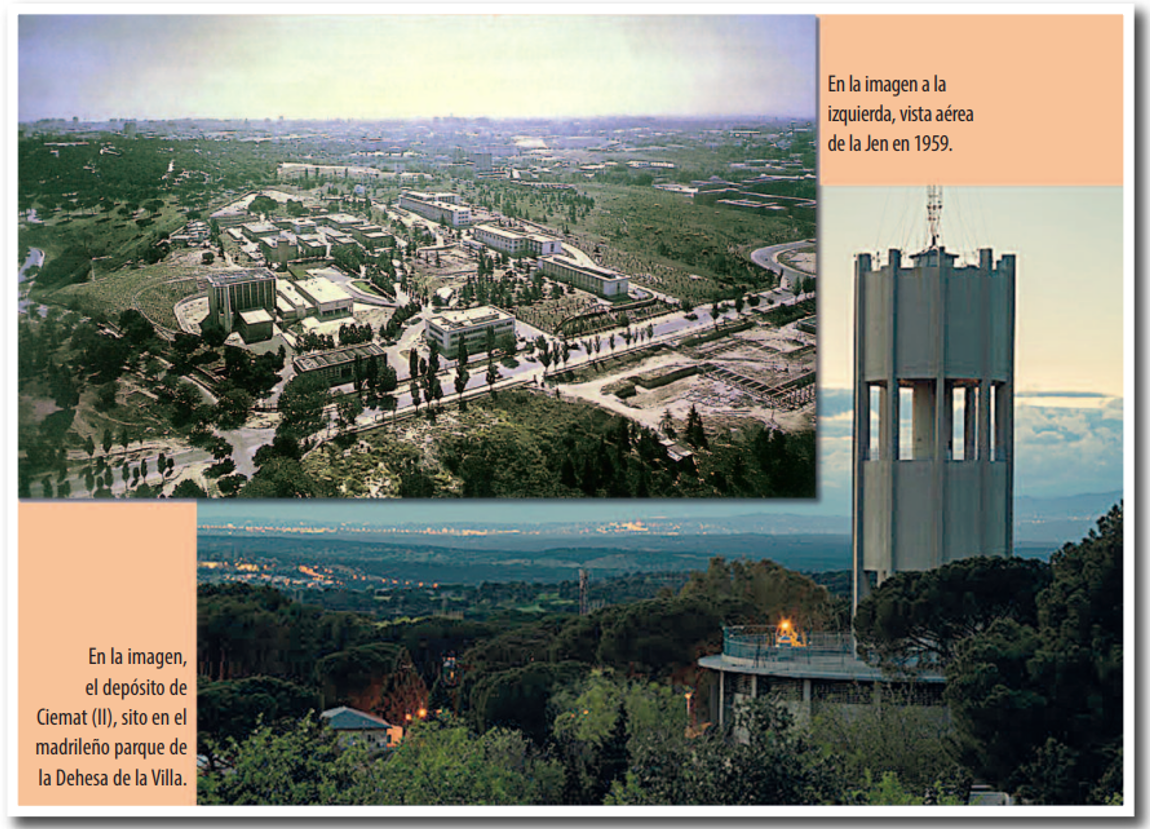

Este primerreactor experimental, bautizado con el nombre tan inevitable como poco imaginativo de JEN-1, fue de los denominados de tipo piscina, ya que es dentro de una donde se alberga del núcleo del reactor, con el propósito de que el agua actúe a un tiempo como moderador,refrigerante y protección contra la radiación.Instalado en el Centro de Investigaciones Nucleares de la Moncloa, se hizo merecedor de su puesto en la historia inicial de la energía nuclear en España cuando el 8 de octubre de 1958 consiguió, por primera vez, una reacción de fisión en cadena.

Pero,¿qué significó aquello más allá de la consecución de un hito puntual? En Historia Nuclear de España enumeran entre los principales usos a los que se destinó el reactor“la producción de isótopos (...). Sirvió además de bancos de ensayo de nuevos elementos combustibles, calibración de instrumentación nuclear, fuente de neutrones para realizar análisis por activación, experiencias de física nuclear y de reactores, neutrografía, difracción neutrónica, etcétera”. Un etcétera en el que destaca especialmente la formación de nuevos especialistas, ya que el JEN-1 fue siempre considerado como un primer paso en nuestro recorrido nuclear, al que seguirían otros para los que sería necesario contar conpersonal cualificado: por el primerreactor pasó un buen número de operadores que en los añossiguientestrabajarían en sus sucesores –JEN-II, ARGOS, ARBI, CORAL-1– y en las primeras centrales nucleares.

Visto todo lo visto,se antoja enrevesado encontrar un punto definido de inicio, eso que suele llamarse un antes y un después que marque el momento en que España dejó atrás su etapa precursora y entró de lleno en la investigación y producción nuclear. Pudo ser en la inauguración de la JEN, en la presencia oficial en la Conferencia de Ginebra, en el momento en que se alcanzó aquella primera fisión. Hubo, desde luego, un momento en el que la mayoría de edad se impuso, y una de sus consecuencias fue, paradójicamente, la progresiva pérdida de competencias de su organismo madre. La JEN vio cómo las funciones relacionadas con el ciclo de combustible de nuclear pasaban a ser competencia de ENUSA, las de regulación al Consejo de Seguridad Nuclear y a ENRESA las de gestión de combustibles. Reducida a regular y centrarla investigación nuclear, terminaría perdiendo su nombre y absorbida por elCIEMAT en 1983.

No cabe duda de que los añostranscurridos hasta ese momento fueron un periodo de crecimiento y evolución. Juan Manuel Kindelán recordaba, con motivo del 20º aniversario del CSN, que “la historia nuclear española podría definirse en dos grandes capítulos(...). El primero, entre 1960 y 1980,se caracterizó por elsurgimiento de la industria nuclear,su consolidación y la puesta en marcha de la mayor parte de las centrales nucleares españolas. E lsegundo se ha caracterizado por la estabilización del sector”.

Si por estabilización entendemos la tranquilidad que da moverse porla seguridad de un terreno ya construido y asentado por otros, entonces habrá que coincidir en todo lo que se debe a aquellos pioneros que combinaban el trabajo con el aprendizaje, la acumulación necesaria de conocimientos actualizados con su casi inmediata puesta en marcha.

El romanticismo con que se suele añorar los primeros tiempos tiende a ocultar la incertidumbre, la responsabilidad y el duro trabajo con el que se termina creando la estructura para la labor de generaciones posteriores.

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa