Contenido principal

Alfa 44

Historia abreviada de 40 años

¿Controlar las fuerzas de la naturaleza? No, controlar su uso, disponer la reglamentación, inspeccionar metodologías, establecer hábitos y costumbres. El Consejo de Seguridad Nuclear nació, hace 40 años, para ser el garante del uso de lo nuclear en España, tanto en lo que se refiere a la producción de electricidad como en los otros mil usos de las radiaciones ionizantes, cuyos beneficios son especialmente destacables en el ámbito médico, tanto para el diagnóstico como para ciertas terapias. Con ese objetivo fue creado y ahí sigue. No es sencillo resumir el devenir de esos cuatro decenios, pero aquí quedan reseñados algunos de los momentos y actividades de ese periplo.

Texto: Antonio Calvo Roy e Ignacio Fernández Bayo | Autores del libro CSN 1980-2000: Una historia de 20 años

E n 1980 la Junta de Energía Nuclear (JEN), lo que hoy es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), fue el germen del que nació el Consejo de Seguridad Nuclear. El pequeño grupo que en los años 60 se había dedicado a vigilar y proponer las medidas de seguridad nuclear para la construcción del reactor experimental de la JEN, compuesto por cuatro personas, fue el primer equipo que en nuestro país pensó sobre estas cuestiones. En él estaba ya Francisco Pascual, que sería el primer presidente del CSN y uno de los más potentes motores en su creación, y Agustín Alonso, que con el tiempo sería uno de los miembros más señeros del Consejo.

La Nuclear Regulatory Commission, la comisión reguladora de Estados Unidos, a cuya imagen y semejanza se creó el CSN, había empezado a funcionar en 1975, solo cinco años antes, lo que indica lo moderno que era contar con un organismo regulador independiente que garantizase la correcta supervisión del mundo nuclear, entonces también en plena expansión. De hecho, ninguna de las centrales que actualmente están en operación había empezado aún su explotación comercial. La primera de ellas, que inauguró la segunda generación tras Zorita, Garoña y Vandellós I, fue Almaraz 1, que empezó a producir electricidad para su consumo en 1983.

Ese primer grupo que se dedicó a la seguridad nuclear dentro de la JEN en los años 60 y 70 actuaba, sin serlo de hecho, como organismo cuasi regulador, y disfrutaba de una cierta independencia dentro de la Junta. Se ocuparon de la primera generación de centrales, Zorita y Garoña, además de los reactores experimentales y de todo lo relacionado con la protección radiológica. Por eso, con aquella experiencia y viendo lo que pasaba en el resto del mundo, hacia 1976 empezó ya a pensarse en la posibilidad de crear una entidad reguladora independiente.

Finalmente, en 1980, el 22 de abril, se promulgó la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que incluía unos plazos para la puesta en marcha y la elaboración de su Estatuto de funcionamiento. El primer Consejo, presidido por Francisco Pascual Martínez, tenía como vicepresidente a Óscar Giménez Reinaldo y como consejeros a Luis Gutiérrez Jodrá, Benjamín Sánchez Fernández-Murrias y Federico Goded Echevarría.

Los inicios

Fueron aquellos unos años de mucho trabajo y de crear el espacio de autoridad que con el tiempo ha acreditado al CSN, lo que tampoco fue tarea fácil. El 1 de noviembre de 1982 el Consejo contaba con 38 técnicos superiores y ocho técnicos medios, además de 31 técnicos superiores contratados que, posteriormente, en su gran mayoría, fueron pasando a convertirse en funcionarios del CSN mediante las oportunas promociones y oposiciones. Medio millar de personas, muy lejos de aquellos primeros años, mantienen hoy la fiabilidad del organismo, una de las características que le imprimió el primer presidente y que se ha mantenido presente.

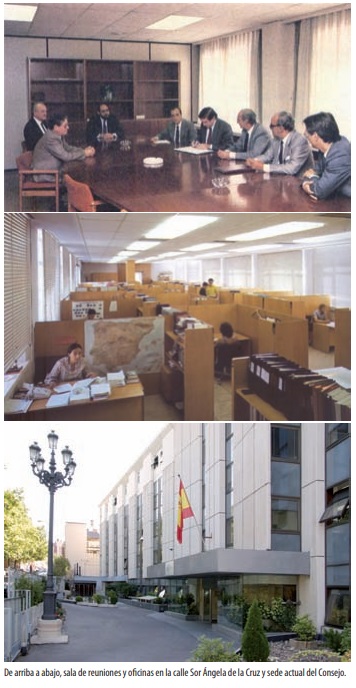

Aquella primera plantilla, unas 70 personas en total, se instaló en unas oficinas en el número 235 del Paseo de la Castellana de Madrid. Ya con casi 200 personas, en 1985 el CSN se mudó a la calle Sor Ángela de la Cruz, desde donde pasó a la actual sede, en la calle Pedro Justo Dorado Dellmans 11, en 1988. Para entonces ya contaba con unas 350 personas trabajando, siempre con una ratio de personal técnico cercano al cincuenta por ciento. Esa última mudanza se hizo siguiendo las recomendaciones de las Cortes, para acabar con la precariedad y con los problemas de espacio que hasta entonces había arrastrado el organismo.

Esa plantilla fue creciendo paulatinamente y los miembros más recientes del cuerpo técnico son los 24 nuevos funcionarios que entraron a formar parte del CSN de pleno derecho en marzo del 2020, pocos días antes de que se decretase el confinamiento debido a la covid-19. Probablemente, la más extraña de las entradas de nuevos técnicos en los 40 años de historia del organismo.

El CSN es, pues, un producto avanzado para su tiempo, pero también un producto institucional, surgido, como tantas cosas, de los Pactos de la Moncloa, aquel paraíso del consenso. Porque el carácter institucional del CSN, junto al técnico, ha sido siempre una de sus piedras angulares. Dependiente de las Cortes, desde su creación las relaciones institucionales, con las diversas administraciones —central, autonómica y local— y con el resto de los grupos de interés de la sociedad, han marcado una notable pauta de comportamiento.

Antes de ser nombrados por el Consejo de Ministros, los miembros del Pleno han de ser refrendados por la Comisión de Transición Ecológica, aunque las relaciones con las Cortes se canalizan a través de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, que está integrada en esa Comisión. A lo largo de estos 40 años de historia la Comisión ha ido cambiando de nombre (el que más tiempo prevaleció fue el de Industria), y de orientación, pero lo que no ha cambiado es la relación entre el CSN y el Parlamento, fluida y constante, evidenciando la independencia del Consejo, de acuerdo con su ley fundacional.

Durante los primeros años se fue afianzando esa relación, en un momento complicado de la, entonces, incipiente democracia española. La presentación, cada seis meses, del informe semestral, en el que de manera exhaustiva se pasaba revista a todo lo acontecido desde el punto de vista de la regulación nuclear y radiológica, era un hito notable, que, desde el año 1999, pasó a ser anual. En ese extenso documento, que sigue siendo uno de los más relevantes que cada año publica el CSN, se incluye la información principal del organismo, desde la composición y el funcionamiento, hasta las relaciones internacionales e institucionales, el cumplimiento de las funciones de información y comunicación pública, etc. Y, como es natural, ahí se detallan las actividades como regulador que se han llevado a cabo durante el ejercicio, es decir, las de inspección, control, supervisión de instalaciones nucleares y radiactivas, así como la elaboración de la normativa específica desarrollada y adoptada durante el periodo.

Ese cambio de periodicidad se explica también porque durante los primeros años, especialmente la primera década, las novedades eran mucho mayores, estaban construyéndose las centrales al mismo tiempo que se construía la democracia, y por lo tanto era conveniente que el hecho de rendir cuentas fuera más frecuente. Vandellós II y Trillo, que empezaron la explotación comercial en 1988, fueron las últimas y todavía la siguiente década fue agitada hasta que, a partir de la liberalización del sector eléctrico y, sobre todo, al asentamiento del CSN y al cambio social producido, la normalidad adquirió otro cariz.

Una estructura adecuada

La estructura del CSN, desde aquellos 70 miembros de la primera hornada, se ha ido adecuando a los tiempos y acoplando los rangos administrativos a las necesidades —y oportunidades— de cada momento. Las dos áreas que han supuesto desde siempre la espina dorsal del Consejo, la seguridad nuclear y la protección radiológica, han ido creciendo con el tiempo, en buena medida según se ha ido incrementando el trabajo. De las dos subdirecciones generales con las que nació el organismo, la de Operaciones y la de Estudios y Evaluación, el organigrama se fue ampliando y desde 1986 ya contó con seis subdirecciones dependientes de la Dirección Técnica, y tres en administración. En el año 2000, con el incremento del trabajo y la complejidad de las actividades, la Dirección Técnica se dividió en dos, una de Seguridad Nuclear y otra de Protección Radiológica, que se mantienen tal cual hasta la actualidad.

Durante el tiempo transcurrido, la estructura ha tenido que ir acomodándose a la realidad y así, algunas cuestiones que en principio no estaban exactamente dentro del ámbito del CSN, han ido configurando una nueva realidad, más allá de estricto control de las plantas nucleares, a la que ha habido que hacer frente. Por ejemplo, todo lo relacionado con las radiaciones ionizantes, tenga el origen que tengan. Por eso la ley de Creación se modificó en 1999 para reconocerle al Consejo competencias en tres nuevas grandes áreas: el control y la vigilancia de la calidad radiológica del medio ambiente en todo el territorio nacional, las actuaciones en situaciones excepcionales de emergencia radiológica en instalaciones no licenciadas y la coordinación de los medios necesarios para hacer frente a emergencias radiológicas.

En la actualidad se mantiene la estructura de dos direcciones del área técnica, la de Seguridad Nuclear y la de Protección Radiológica, cada una de ellas con tres subdirecciones. Y, además, dependiendo también de la Secretaría General, hay seis subdirecciones que se ocupan de la administración de la casa, así como de otras cuestiones horizontales, como las inspecciones, el gabinete jurídico, la I+D+i (incluida una patente recientemente registrada por primera vez en su historia) y la calidad, entre otras cosas. Y, como suele ser habitual, el Gabinete de la Presidencia se ocupa de las cuestiones relacionadas con la comunicación, las relaciones institucionales e internacionales, etc

Entre las diversas tareas que se han llevado a cabo en estos cuatro decenios, además de las referidas estrictamente a la seguridad nuclear y la protección radiológica, las legislativas han ocupado un papel preponderante. Cuando se creó el Consejo, en 1980, no había legislación adecuada, así que han sido muchos años de proponer reglamentación en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, uno de los mandatos del CSN, para responder a las necesidades y a las nuevas realidades. Las guías de seguridad, entre otra normativa, ha permitido al CSN ejercer esa función orientadora. Para España ha sido especialmente relevante en este campo, como en tantos otros, la necesidad de ir transponiendo la diversa normativa europea que se ha ido promulgando en forma de reglamentos, directivas y resoluciones. No hay que olvidar que la Comunidad Europea de Energía Atómica, conocida como Euratom, fue una de las piezas del engranaje político del primer Mercado Común, puesto que se creó, en Roma y en 1957, cuando se firmó el tratado del Mercado Común Europeo, que dio lugar a la Comunidad Económica Europea y, más tarde, a la actual Unión Europea.

Un CSN para el siglo XXI

El nuevo siglo nació con un CSN asentado y estable, que se había ido amoldando a las circunstancias cambiantes, esencialmente al incremento de competencias, y que se había dotado ya de un cuerpo técnico capacitado y suficiente para afrontarlas. Esa transformación se había tratado de acomodar a la Ley de Creación original mediante los cambios de 1999, pero parecía claro que era necesario realizar una renovación más profunda de la legislación, para que se acomodase a los nuevos tiempos.

Tras el preceptivo proceso de desarrollo, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, que reescribía la mayor parte de los capítulos de la Ley original e incluía novedades. Según Pilar González Ruiz, asesora jefe de Relaciones Institucionales del CSN, “una de las principales mejoras introducidas tiene que ver con la nueva cultura administrativa, que llevaba a perfilar organismos públicos participativos y transparentes”. En este caso, la Ley contemplaba la creación de un Comité Asesor para la información y participación pública, cuya formalización debió esperar aún hasta 2010, cuando se aprobó, mediante el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear. “En su artículo 42 y siguientes se especifican las funciones, composición y régimen de funcionamiento de dicho Comité Asesor”, dice González.

La misión de este Comité es emitir recomendaciones al Consejo para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública en las materias de su competencia. Su composición refleja de contar con los diversos grupos de interés, tanto de la sociedad civil, incluidos grupos conservacionistas y otros representantes sociales, del sector nuclear, de los sindicatos y de las administraciones públicas de carácter estatal, autonómico y local, así como de expertos en el ámbito de la comunicación pública. Está compuesto por un número variable de miembros externos al organismo, actualmente 37, y se reúne semestralmente. Hasta la fecha ha sugerido varias iniciativas y publicaciones, que el Consejo ha tomado en consideración convenientemente.

La Ley de 2007 confirió al CSN nuevas competencias y responsabilidades en materia de “protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, e incorporó las infracciones en materia de protección de los materiales nucleares, así como nuevas infracciones derivadas de nuevas obligaciones: no proliferación o protección a los trabajadores en materia de denuncias por mal funcionamiento de las instalaciones. Además, estableció una diferenciación, en tres niveles, en las cuantías de las sanciones en atención al tipo de instalación o actividad de que se trate”, explica Pilar González.

Aquellos años fueron también los de la aparición de la crisis económica, cuyos efectos alcanzaron a la institución, especialmente por las dificultades para cubrir las vacantes que se producían. El Consejo consiguió que se suavizaran los límites establecidos para toda la Administración, pero existió el temor de que la dificultad de realizar un adecuado relevo generacional supusiera una pérdida del conocimiento técnico acumulado a lo largo de los años en torno a las principales instalaciones nucleares. Tras tres decenios de existencia, la media de edad de los trabajadores del CSN era en 2010 de 49 años, no excesivamente envejecida pero sí lo suficiente como para que parte de sus técnicos más experimentados se estuviesen acercando a la edad de jubilación.

Aunque esa transmisión de experiencia no corrió peligro, los números indican cómo afectó la crisis al personal. En el año 2000 había 422 personas empleadas en el CSN, cifra que se incrementó hasta 469 en 2010, para ir descendiendo progresivamente en los años siguientes. Aún en 2019, la cifra era de 417 empleados. Pero esa reducción queda en parte compensada por el crecimiento porcentual del personal técnico. En el 2000, el 61% de la plantilla era titulada superior, cifra que ascendía al 66,3% en 2010 y al 71,2% en 2019. Como complemento a estos datos, cabe señalar que la proporción de mujeres ha ido creciendo de forma constante, pasando del 46%, en 2000, al 51,8%, en 2010, y al 52,7%, en 2019.

Los 20 años transcurridos del siglo actual han conocido momentos clave para el funcionamiento del Consejo, destacando de manera especial el sometimiento a las revisiones por pares impulsadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, a las que el CSN se sometió voluntariamente para evaluar su actuación y detectar posibles áreas de mejora, aunque también supusieron un enorme esfuerzo, añadido al habitual, para las áreas técnicas y también para el resto de la institución. La primera, la IRRS, se llevó a cabo principios de 2008 y sus excelentes resultados fueron objeto de una conferencia internacional celebrada en Sevilla. La segunda misión, denominada IRRS-Artemis, incluyó el análisis de la gestión de residuos y se celebró en 2018. Los resultados de ambas misiones pueden consultarse en la web del CSN.

Desde el punto de vista de la seguridad nuclear, en estos últimos años cabe destacar el esfuerzo realizado para completar las pruebas de resistencia que la Unión Europea puso en marcha a raíz del accidente de Fukushima.

Abiertos a la sociedad

El CSN es mucho más que un organismo técnico aislado en su torre de marfil. Es esencial para su correcto quehacer el relacionarse con todos sus entornos, lo que hoy se denominan los grupos de interés, necesidad que, en el mundo actual, comparte con cualquier institución, pública o privada, y cualquier empresa. En su caso, con el nombre con el que en cada momento se hayan denominado las relaciones con el mundo circundante, siempre ha procurado, de manera creciente desde su creación, abrirse a la sociedad en la que está inserto.

Lo que ya se conoce como licencia social para operar, que va más allá de cuestiones legales o procedimentales, es una pieza básica, imprescindible para que cualquier organización o empresa esté en el mundo tal y como hoy hay que estar. La buena reputación es una pieza fundamental, y por eso la relación con los grupos de interés, la transparencia con la que cada entidad se relaciones con ellos, ha cobrado una relevancia notable.

Una buena parte de esa apertura es la relación con otras instituciones. Dicho queda que debe rendir cuentas al Parlamento a través de la Comisión correspondiente. Para ello, anualmente se produce una comparecencia del presidente para presentar el informe anual que recoge todas las actuaciones e incidencias de forma pormenorizada así como información completa del funcionamiento de la institución. Ese informe completo se envía a todos los miembros de la comisión, que “se lo estudian, formulan preguntas y emiten resoluciones en aspectos específicos. Y el Consejo debe proporcionar la información adicional solicitada y realizar actuaciones concretas”, explica Pilar González. Además, se pueden producir otras comparecencias, tanto a petición de la Comisión como por iniciativa del propio CSN, en caso de que ocurra algún suceso destacable. Según la asesora de Relaciones Institucionales, tan solo recuerda dos ocasiones en que se produjeron esas comparecencias especiales.

Más allá de las formalidades, para el CSN es importante que quienes van a controlar su actuación conozcan de primera mano la institución. Por eso, en cada legislatura se invita a los miembros de la Comisión a visitar el Consejo, sus instalaciones, la sala de emergencias y el Centro de Información. En la actual legislatura, por los problemas derivados de la epidemia que padecemos, aún no se ha podido realizar esa visita.

Otro importante ámbito de colaboración con las Administraciones es el de los acuerdos de encomienda con las comunidades autónomas. Se trata de la delegación de labores de inspección y control de instalaciones, que corresponden al Consejo y que son llevadas a cabo por técnicos de la comunidad, que han sido formados y acreditados por el CSN. El objetivo es tanto descentralizar estas actuaciones como implicar a las comunidades autonómicas en tareas que son de público interés. Responde, además, a un interés específico del Parlamento, que desde hace muchos años insta al Consejo a firmarlos. Hasta la fecha se han firmado con nueve: Cataluña (1984), islas Balea res (1985), Navarra (1987), Comunidad Valenciana (1988), Galicia (1990), Canarias (1994), País Vasco (1995), Asturias (2004) y Murcia (2006). “Actualmente se mantienen conversaciones con Andalucía y Extremadura para intentar firmar el acuerdo correspondiente, pero no es sencillo, porque para ellos es más cómodo que esa función la siga ejerciendo el Consejo”, dice Pilar González.

Además de estas relaciones, se mantienen otras con las ONG, especialmente las de defensa medioambiental, los sindicatos, asociaciones vecinales, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y otras entidades. Algunos de estos grupos de interés se encuentran, como ya se ha señalado, representados en el Comité Asesor para la información y participación pública.

Mención especial merece la relación del Consejo con algunas universidades, con el objetivo de fomentar las vocaciones técnicas en el área. En concreto, se financian cuatro cátedras: Juan Manuel Kindelán (ETS de Ingenieros de Minas de Madrid) Federico Goded (ETS de Ingenieros Industriales de Madrid), Vicente Serradell (Politécnica de Valencia) y Argos (Politécnica de Barcelona). “Hasta ahora eran subvenciones nominativas a estas cuatro cátedras, pero el Pleno ha decidido que la próxima convocatoria se concederán las ayudas mediante concurrencia competitiva, para dar oportunidades a otras universidades”, dice Pilar González.

Dentro de esta pretensión de apertura a la sociedad, uno de los grandes desafíos ha sido crear y mantener canales de comunicación, información y transparencia, más allá de los propios grupos de interés. Esa ha sido una preocupación primordial de todos los Plenos que han dirigido la institución, que han ido tomando diferentes iniciativas para intentar llegar a la ciudadanía. Con ese espíritu se crearon el área de Comunicación y el Servicio de Publicaciones que, entre otras acciones, gestionan el Centro de Información, la página web, las cuentas en redes sociales, la revista Alfa y otras actividades, que se detallan en el artículo dedicado al CSN y la sociedad de este mismo número de la revista.

Desde 2018 (excepto este difícil año de pandemia y confinamiento), el Centro de Información recibe unos 8.000 visitantes cada año, la mayoría de ellos de los centros escolares que se inscriben en el programa de visitas. Desde su inauguración ha sido visitado por cerca de 150.000 personas, lo que le convierte en un notable museo interactivo. El Centro pretende, por tanto, dar un mayor desarrollo e impulso a una de las funciones que este organismo tiene encomendadas por su Ley de Creación, la información al público sobre materias de su competencia, utilizando para ello todas las herramientas de comunicación a su alcance.

En definitiva, se trata de un organismo que, a sus 40 años, está en plena madurez y en saludables condiciones para seguir llevando a cabo su fundamental ocupación como regulador. Un trabajo muy importante en este mundo en el que tanto las centrales nucleares en explotación como las que están en desmantelamiento y el resto de instalaciones que utilizan radiaciones ionizantes necesitan la supervisión y el control de regulador, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente.

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa