Contenido principal

Alfa 62

El número 62 de la revista Alfa abre con un reportaje sobre el impacto de la biotecnología en la agricultura, destacando técnicas avanzadas como CRISPR-Cas9, el fenotipado de precisión y el uso de microorganismos beneficiosos. Investigadores españoles explican cómo estas herramientas permiten desarrollar cultivos más sostenibles, resistentes al clima y eficientes.

La publicación también se hace eco de la declaración de 2025 como Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas por Naciones Unidas, y presenta el primer ordenador cuántico con tecnología completamente europea, desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center.

En el ámbito técnico, Alfa 62 analiza los sistemas de habitabilidad de salas de control en centrales nucleares, claves para garantizar condiciones seguras durante emergencias. Además, profundiza en la nueva Instrucción de Seguridad IS-47, orientada a proteger frente al radón en entornos laborales.

Se dedica especial atención a la vigilancia de la radiactividad ambiental en España, destacando su robustez y el uso incipiente de inteligencia artificial para reforzar la detección y respuesta ante incidentes radiológicos.

La entrevista de este número está protagonizada por Ana María Crespo de las Casas, primera mujer en presidir la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

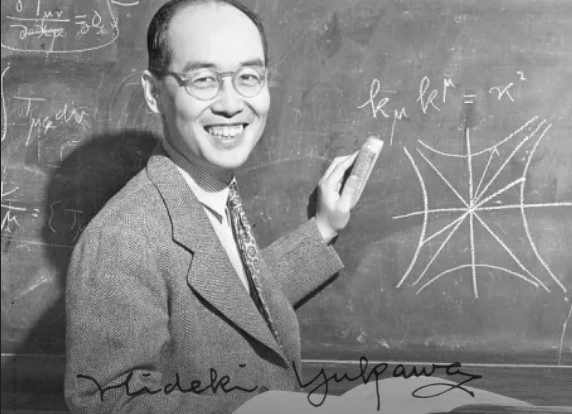

Hideki Yukawa, arquitecto invisible de la fuerza nuclear

El físico japonés transformó la comprensión del núcleo atómico al predecir la existencia de los mesones, una hazaña que lo convirtió en el primer Nobel de Física de Japón y en un símbolo de la ciencia comprometida con la paz.

Texto: Ana Xeoane

Entre novelas filosóficas chinas, revistas populares y ecuaciones imposibles, un joven japonés descubrió que el mundo no siempre se comporta de forma continua. La física del siglo XX estaba en plena revolución cuando Yukawa decidió sumarse a la conversación global desde una casa repleta de libros en Kioto. Con apenas diecisiete años, quedó fascinado por la mecánica cuántica, disciplina tan extraña como fascinante. Años después postularía una idea que cambiaría para siempre la comprensión del núcleo atómico. Su teoría del mesón no solo puso a Japón en el mapa científico mundial, sino que lo convirtió en el primer Nobel de Física del país.

Pasión por la lectura

Nacido en Tokio en 1907, Hideki Yukawa creció en un entorno profundamente influenciado por el saber. Cuando apenas tenía un año, su padre obtuvo una plaza como profesor de Geografía y Geología en la Universidad de Kioto. El traslado familiar marcaría el inicio de una vida impregnada por el aroma del conocimiento y la lectura. Su apellido era en realidad Ogawa, pero al casarse con Sumi Yukawa, adquirió el nombre con el que se haría famoso.

Desde una edad temprana, Yukawa mostró una curiosidad intelectual inusual. Antes incluso de ingresar a la escuela primaria, su abuelo le adentró en la lectura de los Cuatro Libros y los Cinco Clásicos del pensamiento chino. Aunque el método empleado –basado en la repetición memorística sin comprensión inmediata– era rígido, sentó las bases de su amor por los textos escritos. El ambiente familiar reforzó esta inclinación, gracias al acceso libre a las revistas que su madre solía comprar para él y sus hermanos. La casa familiar estaba repleta de libros de todo tipo, fruto del interés ecléctico de su padre por la lectura. En ese espacio, Yukawa descubrió al filósofo chino Zhuangzi, cuya obra le acompañó durante toda su vida.

Durante la adolescencia, se sintió atraído por la historia occidental y la literatura extranjera, géneros que devoraba con pasión. Al mismo tiempo, comenzó a desarrollar una fascinación especial por la geometría. No era un estudiante brillante en términos convencionales, pero pronto destacó por su pensamiento lógico y abstracto.

Al decantarse por el bachillerato de ciencias, comenzó a frecuentar la biblioteca con regularidad. Allí acarició los textos del filósofo Tanabe Hajime, en particular Kagaku gairon (Introducción a la ciencia) y Saikin no shizenkagaku (Las ciencias naturales en la actualidad), y creció su interés por la física.

Revolución cuántica y legado científico

A comienzos del siglo XX, importantes descubrimientos transformaron los cimientos de la física. En 1900, se introdujo la teoría de la discontinuidad cuántica, idea revolucionaria que proponía que la energía emitida por la luz no se distribuye de forma continua, sino en unidades discretas. Cinco años más tarde, Albert Einstein demostraría que la luz poseía una dualidad –partículas además de ondas– y presentaría al mundo su teoría de la relatividad, desafiando los principios clásicos que hasta entonces habían gobernado la ciencia.

En aquel contexto de ebullición científica crecía el interés científico de Yukawa. En 1924, siendo aún estudiante de segundo curso de bachillerato, descubre Die Quantentheorie (la teoría cuántica) de Fitz Reiche. El impacto fue inmediato y profundo. «Es más emocionante que cualquier novela que haya leído jamás», declaró años más tarde. Este despertar intelectual le lleva, en 1926, a ingresar sin titubeos en la Facultad de Física de la Universidad de Kioto, donde comenzó a especializarse en física teórica y a estudiar con fervor la teoría cuántica a través de textos importados de Europa.

Tras graduarse en 1929, Yukawa emprendió una carrera investigadora marcada por la ambición y la soledad. Con pocos referentes a los que acudir, se propuso abordar dos de los mayores enigmas científicos de su tiempo: elaborar una nueva formulación que integrara la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, y desentrañar, con ayuda de la física cuántica, la naturaleza del núcleo atómico, epicentro desconocido de la materia.

En 1934, su esfuerzo dio un giro decisivo. Yukawa presentó su teoría mesónica, que postulaba que los protones y neutrones del núcleo atómico se mantenían unidos mediante una fuerza nuclear generada por el intercambio de partículas intermedias: los mesones. Expuso su propuesta ante la Asociación Físico-Matemática de Japón y, al año siguiente, publicó un artículo en inglés que atrajo la atención de la comunidad científica internacional.

Tres años después, en 1937, llegaron las primeras confirmaciones experimentales. Investigaciones en Estados Unidos y Japón con rayos cósmicos detectaron partículas con masa que coincidían con las predicciones de Yukawa. Su nombre comenzó a circular con fuerza en los círculos científicos globales, dando pie a múltiples proyectos de investigación y a una intensa competencia entre potencias como Japón y el Reino Unido por desarrollar sus ideas.

Su camino no estuvo exento de obstáculos. Pronto se comprobó que las propiedades de las partículas observadas no se alineaban del todo con las características teóricas de los mesones de Yukawa. En 1942, dos miembros de su equipo, Tanikawa Yasutaka y Sakata Shōichi, propusieron que las partículas detectadas eran en realidad productos de desintegración de los mesones originales. Esta hipótesis fue confirmada en 1947 por el británico Cecil Powell, al observar cómo las partículas de Yukawa se desintegraban en partículas de rayos cósmicos. Un año después, en Estados Unidos, se logró producir mesones artificialmente mediante aceleradores.

La teoría mesónica había sido finalmente validada por la experimentación. En 1949, Yukawa se convirtió en el primer japonés en recibir el Premio Nobel de Física. Su contribución no solo sentó las bases de la física nuclear moderna, sino que abrió una nueva era para la ciencia japonesa. Al año siguiente, Cecil Powell fue galardonado con el mismo premio por las observaciones experimentales que confirmaban las predicciones teóricas de Yukawa.

Compromiso ético tras Hiroshima

Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 impactaron profundamente a Yukawa, quien abogó por el uso pacífico de la energía nuclear y participó activamente en movimientos por el desarme. En 1955, fue uno de los firmantes del Manifiesto Russell-Einstein, que instaba a los líderes mundiales a evitar la guerra nuclear.

Yukawa también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la física teórica en Japón. En 1953, se convirtió en el primer director del Instituto de Investigación de Física Fundamental de la Universidad de Kioto, que más tarde llevaría su nombre. Bajo su liderazgo, el instituto se convirtió en un centro de excelencia en investigación teórica.

A diferencia de muchos científicos de su época, Yukawa no separaba ciencia y humanismo. En sus reflexiones tardías, abordó la noción de «belleza» en las leyes naturales, y su escritura revela una preocupación casi espiritual por la armonía entre el conocimiento humano y el orden cósmico. Consideraba que el progreso técnico sin una brújula ética solo podía conducir al desastre. M

urió en Kioto en 1981, tras una vida consagrada a la búsqueda de la verdad, la promoción de la ciencia en Asia y la defensa de la paz.

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa