Contenido principal

Alfa 44

Cuarenta años de protección radiológica en España

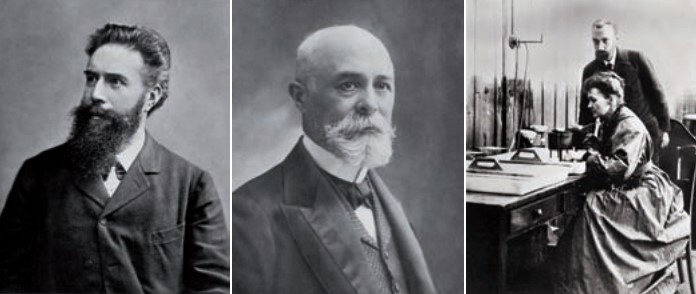

Los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes se pusieron de manifiesto poco tiempo después del descubrimiento de los rayos X por Roentgen y de los isótopos radiactivos por Becquerel, la saga de los Curie, Juliot y otros investigadores a finales del siglo XIX y albores del XX. Frente a estos riesgos, las sociedades avanzadas demandan cada vez mayores niveles de protección de los ciudadanos y del medio ambiente. En este ámbito, el organismo encargado de garantizar esa protección es, desde su creación hace cuatro decenios, el Consejo de Seguridad Nuclear. Repasamos aquí cómo el CSN desarrolla esta misión y las peculiaridades y circunstancias acaecidas durante todos estos años en este ámbito.

Texto: María Fernanda Sánchez Ojanguren | directora técnica de Protección Radiológica | Ignacio Amor Calvo | jefe de Área de Servicios y Unidades Técnicas de Protección Radiológica | María Jesús Muñoz González | subdirectora de Protección Radiológica Ambiental | Francisco Javier Zarzuela Jiménez | subdirector de Protección Radiológica Operacional | Miguel Calvín Cuartero | subdirector de Emergencias y Protección Física | Ana Mª Hernández Álvarez | jefa del Gabinete de la Dirección Técnica de Protección Radiológica

A partir del momento en que se pusieron de manifiesto los riesgos asociados a las radiaciones aparecieron instituciones y organizaciones dedicadas, total o parcialmente, a una nueva disciplina de la física que marcó el inicio de lo que hoy conocemos como protección radiológica: la Sociedad Británica Roentgen (1915), la Sociedad Americana de Rayos X Roentgen (1922), la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU, 1925), la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, 1928), el Comité Científico de Naciones Unidas sobre efectos de la radiación atómica (UNSCEAR, 1955), la Junta de Energía Nuclear (JEN/División de Medicina y Prevención, 1955), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, 1957), la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM, 1957), la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC, 1975), la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR, 1980) y ese mismo año el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español, cuya misión es “proteger a los trabajadores, a la población y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes,...”. El alcance de esta misión trasciende el campo del conocimiento o del trabajo, y pasa a ser parte de la sociedad.

Un rasgo que distingue a la protección radiológica de otras disciplinas científicas o técnicas es el hecho de que las normas que rigen su implantación en los distintos países están sustentadas en una doctrina que es de aplicación prácticamente universal. El desarrollo de estas normas implica siempre tres fases:

- En una primera fase, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP por sus siglas en inglés) dicta recomendaciones sobre los principios y la doctrina de la protección radiológica.

- En la segunda fase, las organizaciones internacionales competentes en protección radiológica1 trasladan las recomendaciones de ICRP al lenguaje normativo.

- Por último, los Estados miembros de esas organizaciones internacionales elaboran las normas nacionales de protección radiológica y las guías necesarias para su adecuada implantación.

Como paso previo a reflejar la labor del CSN en el ámbito de la protección radiológica durante sus 40 años de existencia, parece pertinente hacer un breve repaso de la evolución de las recomendaciones básicas de ICRP durante este periodo.

Recomendaciones básicas de la ICRP-26 (1977)

A la fecha de creación del CSN estaban vigentes las recomendaciones básicas de la ICRP-26, aprobadas en enero de 1977, en las que se introducía el denominado Sistema de limitación de dosis, con los tres principios básicos: justificación, optimización y limitación, en los que, desde entonces, se han sustentado todas las recomendaciones básicas aprobadas por la ICRP.

El sistema de limitación de dosis supuso una auténtica revolución con respecto a los sistemas de protección previamente propuestos por la ICRP, que siempre se habían basado en asegurar la protección del individuo más expuesto manteniendo las dosis por él recibidas por debajo de un límite de dosis que garantizaba que la probabilidad de aparición de efectos estocásticos era lo suficientemente baja. De aquellos sistemas, exclusivamente orientados al individuo, en la ICRP-26 se pasó a un sistema que, además, estaba orientado a la fuente de radiación y el objetivo fundamental era conseguir que las dosis recibidas por el conjunto de individuos expuestos a determinada fuente fueran tan bajas como razonablemente fuera posible, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales aplicables al caso.

Para la aplicación práctica de los principios de justificación y optimización, en la ICRP-26 se recomendaba el uso de técnicas de análisis coste-beneficio en las que, para cuantificar en términos monetarios el detrimento radiológico, se hacía uso de la dosis colectiva2 y se introducía un parámetro (α) que representaba el costo monetario de la dosis colectiva.

Además de los tres principios básicos, en la ICRP-26 se introducían importantes novedades con respecto a las recomendaciones previas (ver cuadro).

Las recomendaciones básicas de la ICRP-26 se incorporaron a las normas europeas de protección radiológica en 1980 (Directiva 80/836/Euratom) y a la reglamentación española en 1982 (Real Decreto 2519/1982).

Recomendaciones básicas de la ICRP-60 (1990)

A mediados de los 80 se produjeron dos circunstancias que motivaron la revisión de las recomendaciones básicas de la ICRP-26. La primera fue la revisión, en 1985, de toda la información disponible del seguimiento epidemiológico de Hiroshima y Nagasaki, en la que se concluye que el factor de riesgo de muerte por cáncer era considerablemente mayor (5 % por Sv) que el estimado previamente, lo que planteaba la necesidad de revisar (a la baja) los límites de dosis. La segunda fue la experiencia obtenida en la gestión del accidente de Chernobyl, que evidenció importantes errores de interpretación de los principios de la ICRP-26, como, por ejemplo, el de aplicar el límite de dosis (que está concebido para situaciones planificadas en las que la fuente de radiación siempre está bajo control) a situaciones de accidente en las que, obviamente, no hay posibilidad de control sobre la fuente de radiación.

Las recomendaciones básicas de la ICRP-60 fueron aprobadas en 1990 y se incorporaron a las normas europeas de protección radiológica en 1996 (Directiva 96/29/Euratom) y a la reglamentación española en 2001 (Real Decreto 783/2001).

Recomendaciones básicas de la ICRP-103 (2007)

Tan pronto como se inició la implantación práctica de las recomendaciones básicas de la ICRP-60 se evidenciaron serias dificultades y una importante controversia que, según la propia ICRP, tenían su origen en las dificultades de interpretación de un sistema de protección que resultaba ciertamente complejo para las personas que no habían estado implicadas en su elaboración. Por ello, a finales de los 90, la Comisión Principal de la ICRP se planteó la conveniencia de revisar dichas recomendaciones para ir a un nuevo sistema de protección, más sencillo (o mejor explicado), que superara la controversia y las dificultades evidenciadas durante la implantación de la ICRP-60. Fruto de ese proceso de reflexión, en marzo de 2007 se aprobaron las recomendaciones básicas de la ICRP-103, que son las vigentes en estos momentos.

Hay que señalar, como hecho relevante, que durante el proceso de elaboración de dichas recomendaciones la ICRP adoptó una política de transparencia que no había aplicado en anteriores recomendaciones y, en aplicación de la misma, los sucesivos borradores que se elaboraron se hicieron públicos (para comentarios) en la página web de la ICRP y fueron analizados y discutidos hasta en ocho reuniones monográficas abiertas a toda la comunidad de la protección radiológica y en las que ICRP fomentó la participación de las organizaciones ecologistas.

Las recomendaciones básicas de la ICRP-103 se incorporaron a las normas europeas de protección radiológica en 2013 (Directiva 2013/59/Euratom) y su incorporación a la reglamentación española está, en estos momentos, en avanzado estado de desarrollo.

La protección radiológica en el CSN

En paralelo al proceso descrito anteriormente de mejora en el campo de la protección radiológica, durante sus 40 años de existencia el CSN ha ido evolucionando y ha sabido incorporar los cambios necesarios para adaptarse tanto a las modificaciones normativas como a la extensión de la aplicación de los principios de la protección radiológica a nuevos campos, así como para enfrentarse a nuevos retos derivados del avance tecnológico.

Concretamente, en el año 2000 se creó la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y posteriormente se realizaron cambios organizativos para adaptarse a las nuevas competencias o nuevos retos. Sirva de ejemplo la creación de las nuevas áreas de Seguridad Física y de Radiación Natural.

Por otra parte, se ha prestado especial atención a la formación de los técnicos del CSN expertos en el campo de la protección radiológica con actividades como el Curso Teórico-Práctico de Actualización en Protección Radiológica para el CSN, organizado el año 2017 a instancias de la DPR e impartido por el Ciemat.

Vigilancia radiológica ambiental

Con anterioridad a 1980, la Junta de Energía Nuclear (JEN) era responsable de toda la vigilancia radiológica ambiental que se realizaba en el país, así como de la recopilación de sus resultados, asignándose a partir de 1980 estas competencias al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su Ley de Creación.

El CSN disponía inicialmente de un programa informático, denominado “Anatema”, en el que se cargaban manualmente los datos facilitados por las instalaciones, así como los recuperados de la JEN. En el año 1992 finalizó el primer desarrollo de una base de datos gestionada por la aplicación denominada “Keeper” para almacenar y cargar automáticamente todos los resultados de los análisis de los programa de vigilancia, y se desarrolló un software para la carga automática en esta base de datos de los que se encontraban en “Anatema”.

Tras la entrada de España en la UE, en 1986, el CSN sentó las bases para el desarrollo de la vigilancia de ámbito nacional fuera de la zona de influencia de las instalaciones. Así, en 1992 implantó un sistema nacional de redes de vigilancia (Revira), integrada por estaciones automáticas (REA), para la medida en continuo de la radiactividad de la atmósfera, y por estaciones de muestreo (REM) donde se recogen, para su análisis posterior, muestras de aire, suelo, agua y alimentos. El CSN gestiona directamente la REA, mientras que para la REM se planteó la participación de organismos colaboradores en función del medio a vigilar. Para la vigilancia de las aguas se contó con la colaboración del CEDEX, que venía realizando la vigilancia de las principales cuencas hidrográficas desde 1978; para la vigilancia del medio aéreo y terrestre se optó por la colaboración de laboratorios universitarios, cuyo número fue aumentando y pasó de 14 en 1992 a 21 en el año 2000. Ese año, el CSN puso en marcha, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea, la denominada Red espaciada, formada por un número muy limitado de estaciones REM en los que se aplican técnicas de gran sensibilidad, lo que permite obtener niveles de detección muy bajos.

El CSN ha desarrollado una aplicación informática para dar acceso público a los datos de vigilancia radiológica ambiental en España, a través de la página web del CSN, en cumplimiento de las funciones encomendadas a este organismo en materia de información pública y lo establecido en la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente. Dicha aplicación y los datos en ella contenidos son de acceso público desde 2016.

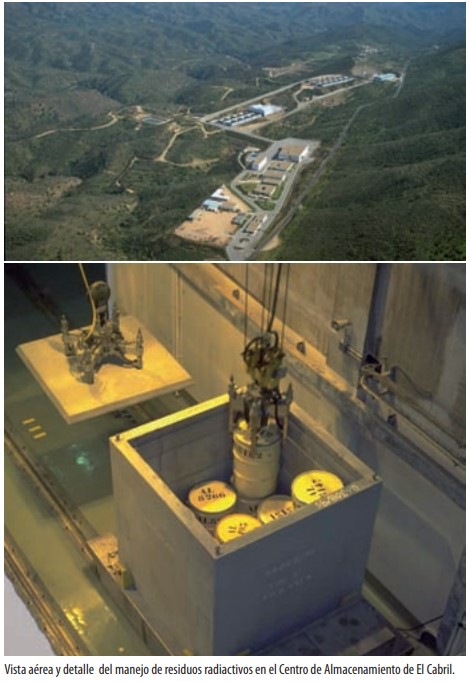

Almacenamiento de residuos

Tras la creación de Enresa, empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, en diciembre de 1985 le fue transferida la titularidad del Centro de Almacenamiento de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba) que hasta ese momento le había correspondido a la Junta de Energía Nuclear, y en 1986 inició la explotación de la misma. Posteriormente, se amplió la instalación y en 2001 el entonces Ministerio de Economía, otorgó “Autorización de explotación a la instalación nuclear de almacenamiento de residuos sólidos de Sierra Albarrana” que hasta ese momento había dispuesto de permiso de explotación provisional.

En 2006 se autorizó a Enresa la ejecución y montaje de la modificación de diseño para la construcción de celdas adicionales específicas para el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad, la denominada celda 29, finalizada en 2007 y autorizada en 2008 por el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En 2014, el CSN apreció favorablemente la ejecución y montaje de la segunda estructura de almacenamiento para residuos de muy baja actividad, la celda 30, y dos años más tarde la puesta en marcha de la fase de explotación, que se inició en julio de 2016.

Desmantelamiento

Desde 1980 se ha recorrido un largo y fructífero camino en materia de desmantelamiento de instalaciones radiactivas y nucleares, habiéndose abordado una gran variedad de proyectos con diversas características. Enresa y las restantes entidades involucradas en estos procesos, incluido el CSN como organismo regulador, han adquirido una gran experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades, que hace que se consideren una referencia en el ámbito internacional.Entre dichas actividades destacan las siguientes:

- Reactores de investigación: Argos, en Barcelona (1998-2004), y Arbi, en Bilbao (2002-2005).

- Instalaciones radiactivas de primera categoría del ciclo de combustible nuclear para fabricación de concentrados de uranio: planta Lobo G, en La Haba (Badajoz) (1995- 2004), planta Elefante, en el centro minero de Saelices el Chico (Salamanca) (2001-2004), y la antigua fábrica de uranio de Andújar (Jaen) (1991-1995)

- Instalaciones nucleares de Investigación: proyecto de desmantelamiento de la zona que albergó las instalaciones nucleares más representativas de la antigua JEN (actualmente Ciemat, Madrid), bajo la ejecución de Enresa y de acuerdo con la Orden del Ministerio de Industria de 14 de noviembre de 2005.

- Central nuclear de Vandellós I: En 1998 se aprobó el Plan de desmantelamiento y clausura de la central nuclear Vandellós I y la transferencia de su titularidad a Enresa, lo que supuso el primer desmantelamiento de una central nuclear española y una de las primeras a nivel europeo. Enresa llevó a cabo entre 1998 y 2003 la retirada de todos los edificios, sistemas y equipos externos al cajón del reactor, mientras que este, sin combustible nuclear, fue sellado. Se mantendrá así por un período de 25 años, denominado periodo de latencia, a cuyo término, en torno al año 2028, se retirará, junto con todas las estructuras internas, dejando completamente liberado el emplazamiento.

- Central nuclear José Cabrera: El proyecto de desmantelamiento y clausura de la central nuclear José Cabrera (Guadalajara) es el primero correspondiente a una central de agua ligera que se ha acometido en España. La alternativa seleccionada fue su desmantelamiento total e inmediato, con la restauración completa del emplazamiento de la instalación. En 2010 se otorgó a Enresa la titularidad y la autorización para iniciar el desmantelamiento, que en la actualidad se encuentra en su fase final.

Radiación natural

Con los requisitos de protección frente a la radiación natural recogidos en el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprobó el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (RPSRI) se abrió un nuevo ámbito de actuación que afecta al impacto sobre los trabajadores, el público y el medioambiente de las actividades laborales que manipulan sustancias que contienen isótopos de origen natural y de aquellas con riesgo de exposición al radón, conforme a lo recogido en dicho reglamento. A raíz de ello, el CSN estableció un plan de acción para el control de la exposición a las fuentes naturales de radiación, con medidas encaminadas al cumplimiento de los requisitos contenidos en el Título VII del RPSRI. Así, se llevaron a cabo proyectos piloto y estudios sectoriales y se emitieron una Instrucción y varias Guías de Seguridad, dando comienzo el control de dichas actividades laborales.

Especial mención merece la exposición al radón de los miembros del público que el CSN incluyó en su plan, aunque no era requerido por el RPSRI. A lo largo de los años se han llevado a cabo diversos proyectos para medir las concentraciones de radón en viviendas, que han culminado con la elaboración del Mapa de potencial de radón en España, del que se obtiene directamente el mapa de zonas de actuación prioritaria, en el que se representan los municipios en los que hay población que reside en dichas zonas. Estos mapas y otra información de interés respecto al radón pueden encontrarse en la página web del CSN (www.csn.es).

Instalaciones radiactivas y actividades conexas

Cuando se creó el CSN, en 1980, España ya contaba con un Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR), aprobado en 1972 y cuyo objetivo, aunque con retraso, era regular el régimen de autorización y supervisión de las centrales nucleares recién construidas y por entonces ya en operación (José Cabrera, Garoña y Vandellós 1), así como todas las instalaciones nucleares y radiactivas. En 1982 se publicó el Real Decreto 2519/1982 con el primer Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI), que venía a sustituir la normativa existente, claramente dispersa e inadecuada.

El contenido del RPSRI se comenta en otra parte de este artículo, pero queremos subrayar aquí que con él se crearon los Servicios de Protección Radiológica (SPR), que cuentan con autorización propia y a cuyo frente debe figurar un responsable que cuente con diploma concedido por el CSN previa superación de un examen específico. Cada instalación nuclear debe de contar con un SPR y también las instalaciones radiactivas que gestionen riesgos radiológicos considerables para los trabajadores y el público. Los primeros SPR se autorizaron en 1984 y actualmente existen 94 para instalaciones radiactivas, la gran mayoría en hospitales, además de uno en cada central e instalación nuclear e instalación importante del ciclo de combustible. Los SPR refuerzan la línea de autoridad del servicio y dan mayor visibilidad y prioridad a la protección radiológica en la organización a la que pertenecen, sea una central nuclear, un hospital u otra instalación, y tienen unas características que los hacen únicos en la regulación internacional.

Otro hito importante fue la publicación del RD 1891/1991 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, cuya regulación estaba pendiente de concretarse. El Decreto estableció el sistema, que sigue vigente, de acreditación, declaración y registro, que no autorización, de estas instalaciones. También se pusieron en marcha las Unidades Técnicas de Protección radiológica (UTPR), previstas en la anterior reglamentación, que también deben ser autorizadas por el CSN, que tienen la responsabilidad de preparar la documentación técnica precisa para la inscripción de este tipo de instalaciones, así como de verificar periódicamente que cumplen la normativa. Al igual que en los SPR, al frente de cada UTPR debe figurar un jefe de la UTPR que cuente con diploma concedido por el CSN previa superación de un examen específico.

El siguiente cambio significativo en la regulación de las fuentes tuvo por objeto reforzar su seguridad y control. Este refuerzo se hizo en dos fases: la primera, mediante el RD 229/2006 sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas, que definía qué eran las fuentes de alta actividad y endurecía sus requisitos de control, a fin de proteger a los trabajadores y al público de accidentes como los que habían ocurrido con ellas en otros países, y se reforzaba la regulación de las fuentes huérfanas. La segunda fase consistió en reforzar el control físico de las fuentes, porque se quería evitar que quedaran al alcance de malhechores y terroristas. Esta regulación se estableció mediante el RD 1308/2011 sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas, que en este caso se desarrolló por el CSN mediante la Instrucción IS-41, de 2016, por la que se aprobaron los requisitos sobre protección física de fuentes.

En cuanto a la industria regulada en sí, durante estos años ha experimentado un desarrollo espectacular. Por ejemplo, en el campo médico, en 1980 las unidades de radioterapia estaban basadas principalmente en las bombas de cobalto, que irradiaban a los pacientes con rayos gamma procedentes del Co60, de las que ahora no queda ninguna en funcionamiento. En aquella época los aceleradores lineales de electrones LINAC eran la novedad y el futuro, pero su uso aún era escaso por el alto costo del equipo, su instalación y mantenimiento, mientras que ahora su uso está completamente generalizado, con más de 270 LINAC en operación, mientras la radioterapia con fuentes está limitada a tratamientos muy específicos de braquiterapia con fuentes de actividad varios órdenes de magnitud por debajo de las antiguas bombas de cobalto, por no mencionar que la tecnología, versatilidad y control de la radiación de los equipos actuales los hace mucho más efectivos.

Otro hito importante fue la introducción de la tomografía computerizada por emisión de positrones (PET/TC), y su posterior evolución a la tomografía computerizada por emisión monofotónica (SPECT), que creó toda una industria de ciclotrones para la provisión de isótopos de vida corta, fundamentalmente Fl-18.

El último reto ha sido la protonterapia, que tiene un principio similar al de los LINAC, pero al acelerar y dirigir protones, en lugar de electrones que son casi dos mil veces más ligeros, requiere unos equipos e instalación de un orden de magnitud mayor. El CSN ya ha licenciado dos instalaciones de estas en España.

Muchos de estos avances tecnológicos han llevado asimismo al uso de equipos de rayos X cada vez más sofisticados en la industria, desde tomógrafos CT utilizados para inspección de paquetes en aeropuertos, hasta los aceleradores para inspección de contenedores en los puertos o ensayos no destructivos en general, o, como caso singular, el Sincrotrón Alba, un hito tecnológico que utiliza aceleradores para la producción de luz sincrotrón en el campo de la investigación.

Protección radiológica de los trabajadores

Esta relación se podría extender ampliamente a nuevas técnicas de dosimetría personal, enfoques de inspección, supervisión y control, campañas de optimización de dosis de los trabajadores de diferentes sectores, tanto de la industria nuclear como de las instalaciones radiactivas, en formación online, etc., pero basten estos ejemplos para enfatizar que cada nueva regulación y cada nueva tecnología han supuesto un reto que creemos que el CSN ha sabido afrontar cumpliendo en todo momento su misión: proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de las radiaciones producidas en estas actividades, sin imponer a la industria una carga reguladora desproporcionada o indebida.

Otro aspecto a destacar es la creación del Banco Dosimétrico Nacional (BDN) en el año 1985. El Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes exige que los historiales dosimétricos de los trabajadores expuestos se archiven por el titular de la actividad que se trate hasta que el trabajador cumpla o haya cumplido 75 años, y nunca por un período inferior a 30 años, contados a partir de la fecha del cese del trabajador en su actividad laboral con radiaciones ionizantes.

Habida cuenta de que este requisito es muy exigente y puede ser difícil de cumplir, en 1985 el CSN decidió crear una gran base de datos (BDN) en la que centralizar los historiales dosimétricos de todos los trabajadores expuestos en las instalaciones nucleares y radiactivas españolas. Además, con la aprobación, el 5 de diciembre de 2013, de la Directiva 2013/59/Euratom, en la que se establecen las normas básicas de protección radiológica de la Unión Europea, todos sus Estados miembros quedan obligados a implantar un sistema nacional de archivo de las dosis ocupacionales similar al BDN.

El BDN constituye una herramienta básica para el CSN en el ámbito del control regulador de la exposición ocupacional y también para la elaboración de los informes en relación con las dosis ocupacionales que se requieren al CSN, tanto a nivel nacional (Congreso de Diputados y Senado) como a internacional (Naciones Unidas, Unión Europea, Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, etc.)

Al cierre del año 2019, el BDN contenía 26.809.717 registros dosimétricos, correspondientes a 395.959 trabajadores y a 82.217 instalaciones. Cada uno de esos registros contiene la información necesaria para identificar al trabajador, a la instalación y el sector laboral en la que el trabajador desarrolla su actividad y al tipo de trabajo realizado por el trabajador.

Emergencias y protección física

En las últimas cuatro décadas, como muchas otras disciplinas en España, la regulación nuclear y radiológica ha progresado en paralelo a su desarrollo democrático, social, medio ambiental y tecnológico. Pero si existe alguna materia en este ámbito que adicionalmente ha avanzado de manera muy significativa, ha sido la regulación asociada a la gestión de las emergencias y la protección física de las instalaciones, materiales y actividades nucleares y radiológicas, impulsada por la ocurrencia de sucesos producidos con consecuencias de gran impacto social, económico y mediático. Como resulta obvio nos referimos a graves accidentes nucleares y radiactivos y a actos mal intencionados como los ocurridos el 11 de septiembre de 2001.

A continuación, de manera esquemática se relacionan una serie de hitos significativos consolidados en el ámbito de las emergencias nucleares y radiactivas y la protección física nuclear que han sido establecidos por el CSN desde su creación hasta la actualidad en base a sus competencias como organismo regulador y a la luz de las lecciones aprendidas de los sucesos mencionados y de las recomendaciones de las organizaciones internacionales:

- Establecimiento de un sistema integral y fiable para la prognosis y el seguimiento de la evolución de las situaciones accidentales, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y protección radiológica, en las instalaciones nucleares y radiactivas, así como en el transporte de los materiales nucleares y radiactivos. Este sistema integral es compartido entre el CSN, instituciones públicas involucradas en la gestión de las emergencia y los titulares de las instalaciones y actividades potencialmente afectadas. En este contexto, desde el CSN se ha requerido y se ha contribuido al desarrollo de organizaciones y recursos adecuados, procedimientos de actuación contrastados, infraestructuras robustas, sistemas de comunicación redundantes y herramientas de diagnóstico y simulación validadas, que permiten una evaluación fiable de las potenciales consecuencias radiológicas de las situaciones accidentales para la población, el personal de intervención y el medio ambiente, así como una eficaz coordinación de la respuesta con las autoridades responsables de la dirección de las emergencias exteriores y la dirección de la emergencia en el interior de las instalaciones

- Regulación de medidas de mejora significativas en el nivel de respuesta interior ante emergencias nucleares. Se podría señalar sin ningún género de duda que especialmente en la última década se ha producido un antes y un después en los sistemas de gestión de emergencias en este nivel de respuesta. En concreto se ha requerido mediante instrucciones reguladoras, entre otros, el fortalecimiento de las organizaciones de respuesta de las instalaciones mediante su redimensionamiento para hacer frente a las situaciones accidentales de gravedad extrema (turnos, retenes y en emergencias prolongadas), la revisión de los planes de emergencia interior incorporando nuevos sucesos iniciadores y de sus procedimientos y guías asociadas (Guías de Accidentes Severos o GGAS, Guías de Mitigación de Daño Extenso o GMDE, Guías de Gestión de Emergencia con Daño Extenso o GEDE), la mejora de los sistemas de comunicación en emergencia, internos y externos, dotándolos de mayor autonomía y redundancia, la implantación de un Centro de Apoyo en Emergencia (CAE) capaz de suministrar personal de intervención y medios adicionales de generación eléctrica y de impulsión de agua a cualquier instalación afectada en menos de 24 horas, la edificación en cada emplazamiento de nuevos Centros Alternativos de Gestión de Emergencias (CAGE) seguros ante sismos y ante condiciones radiológicas adversas que en caso de accidentes severos y emergencias prolongadas darían protección al personal de intervención, la dotación de equipamiento portátil (equipos de generación eléctrica y bombas impulsoras), la construcción de helipuertos en los emplazamientos que no los hubiera, la implantación de modificaciones de diseño esenciales para el seguimiento y mitigación de los accidentes (mecanismos de instrumentación y control, sistema de venteo filtrado de la contención o SVFC, recombinadores pasivos autocatalíticos de hidrógeno o PAR), y el reforzamiento del diseño y ejecución de los simulacros preceptivos anuales sometidos a inspección especialmente en las plantas nucleares con dos unidades.

- Establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Física Nuclear en colaboración con el Ministerio del Interior (MIR) y con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (que asume las competencias del anterior Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). La regulación en materia de seguridad física nuclear en España que ha sidompulsada en los últimos 25 años por el CSN, básicamente se concreta en los siguientes Reales Decretos:

- R.D. 158/1995 sobre protección física de los materiales nucleares, tras la ratificación por España, en 1991, de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, del que el OIEA es depositario, por el que se llevó a cabo la aplicación de la Convención a nuestro ordenamiento jurídico.

- R.D. 1308/2011 sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas, que actualiza el anterior y que da respuesta a los compromisos adquiridos por España tras la aceptación, en 2007, de la Enmienda de la Convención sobre la protección física del OIEA y la ratificación del Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, la Resolución 1540/2004 de Naciones Unidas para incrementar el control de los materiales nucleares y radiactivos, la integración de nuestro país en la Iniciativa Global para combatir el terrorismo nuclear del G-8, de 2007, y el cumplimiento del Código de conducta sobre seguridad tecnológica y seguridad física de las fuentes radiactivas.

- R.D. 1086/2015 que modifica y complementa el anterior tras la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del MIR, con la participación del CSN, por la que se determina la amenaza que deberá tomarse como base para el diseño de los sistemas de protección física de las instalaciones y materiales nucleares y de las fuentes radiactivas (Amenaza Base de Diseño) y que da cobertura legal al despliegue de la Guardia Civil en el interior de los emplazamientos de las centrales nucleares.

Esta regulación ha permitido al CSN emitir un cuerpo normativo muy importante a través de Instrucciones de Seguridad aplicables a la protección física de las centrales nucleares y de las fuentes radiactivas. Por otra parte, el CSN ha colaborado con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad del MIR en la regulación asociada a la protección de las centrales nucleares como infraestructuras críticas, a través de la implantación de la Ley 8 y R.D. 704 del 2011 en esta materia.

Adicionalmente, el CSN, como integrante del Sistema Nacional de Protección Civil, ha contribuido de manera decisiva en estos años, junto con el MIR, a completar e implantar el mapa español de la planificación de las emergencias nucleares y radiactivas del nivel de respuesta exterior, mediante el impulso de la primera edición consolidada del Plan Básico de Emergencia Nuclear de 1989 y siguientes, incluyendo los criterios radiológicos aplicables, así como de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas (Clase VII, materiales nucleares y radiactivos) por Carretera y Ferrocarril, de 1996, y de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgos Radiológicos, de 2011.

No queremos terminar este breve repaso sobre la historia de la protección radiológica en el CSN sin destacar que ninguna actividad, por grande o pequeña que sea, puede ejercer un papel relevante en la sociedad sin contar con un grupo humano entregado y capaz, con trabajadores competentes en todas las áreas concernidas en la misma. Por ello, es un deber rendir homenaje a las personas que a lo largo de estos 40 años de vida del CSN han conseguido y siguen consiguiendo que el sistema de protección radiológica en España se encuadre dentro de las mejores del mundo. Y recordar, con Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999), que: “Lo que llamamos historia es pura actualidad en la mente, todo está sucediendo ahora mismo, si nosotros lo percibimos como pasado, como presente o como futuro es debido a una organización mental inducida meramente por las estructuras verbales utilizadas”.

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa