Contenido principal

Alfa 62

El número 62 de la revista Alfa abre con un reportaje sobre el impacto de la biotecnología en la agricultura, destacando técnicas avanzadas como CRISPR-Cas9, el fenotipado de precisión y el uso de microorganismos beneficiosos. Investigadores españoles explican cómo estas herramientas permiten desarrollar cultivos más sostenibles, resistentes al clima y eficientes.

La publicación también se hace eco de la declaración de 2025 como Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas por Naciones Unidas, y presenta el primer ordenador cuántico con tecnología completamente europea, desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center.

En el ámbito técnico, Alfa 62 analiza los sistemas de habitabilidad de salas de control en centrales nucleares, claves para garantizar condiciones seguras durante emergencias. Además, profundiza en la nueva Instrucción de Seguridad IS-47, orientada a proteger frente al radón en entornos laborales.

Se dedica especial atención a la vigilancia de la radiactividad ambiental en España, destacando su robustez y el uso incipiente de inteligencia artificial para reforzar la detección y respuesta ante incidentes radiológicos.

La entrevista de este número está protagonizada por Ana María Crespo de las Casas, primera mujer en presidir la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El arte de habitar el mundo

Desde el albor de los tiempos, el ser humano ha necesitado dos cosas básicas para sobrevivir: alimento y refugio. Consiguió lo primero, mal que bien, mediante la recolección, la caza y, más adelante, el cultivo; lo segundo ha evolucionado hasta convertirse en un ejercicio de virtuosismo técnico y diseño.

Texto: Isabel Alonso

Paleolítico superior. Tras machacar hematites y óxido de hierro, uno de los primeros humanos de la cueva de Altamira se dispone a pintar bisontes sobre las paredes de lo que se ha convertido en el lugar que habita. A partir de entonces, el vínculo entre ciencia, arte y arquitectura se ha perpetuado y desarrollado en todos los rincones del planeta.

Habitar implica transformar el entorno, adecuarlo a unas necesidades. Las primeras comunidades sedentarias, establecidas en lugares fijos donde cultivar la tierra, comenzaron a construir sus propios refugios con los materiales con los que contaban en cada zona. Se levantaron casas, almacenes, talleres y comercios, pero también plazas, templos y edificios civiles donde las sociedades plasmaron su conocimiento.

Cúpulas, matemáticas y geometría

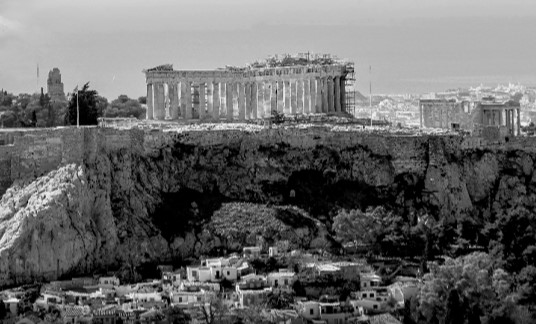

«Todas las cosas son números» afirmaban los pitagóricos, y la arquitectura no está exenta de estas representaciones. El templo más famoso de la antigua Grecia, el Partenón de Atenas, se construyó siguiendo proporciones pitagóricas, pero tiene una particularidad: la éntasis. Preocupados por la perspectiva –y la estética–, diseñaron columnas más anchas en el centro o en la mitad inferior que en los extremos y no las colocaron de manera equidistante, de modo que contrarrestaran la ilusión óptica que haría parecer que no están paralelas o rectas, en especial cuando se observan desde cerca.

Más adelante, en el mundo romano, las matemáticas y la geometría seguirían muy presentes en sus grandes obras. Uno de los ejemplos más singulares es el Panteón de Agripa, en pleno centro de Roma, que conserva una de las cúpulas más famosas de la historia. Se trata de una semiesfera apoyada sobre un cilindro de ladrillos y hormigón romano. Sin contrafuertes, los muros soportan cinco mil toneladas gracias a un sistema de arcos y de siete ábsides interiores que permiten distribuir el peso hasta el suelo. Para aligerar la estructura, la cúpula se construyó con un total de veintiocho casetones colocados en cinco filas concéntricas. La cifra tampoco es casualidad: el veintiocho se consideraba perfecto, resultado de la suma de los primeros números naturales. También se tomaron otras medidas pensando en los números –y el peso–: la grava del hormigón de la cúpula es piedra pómez, mucho más ligera que el travertino de otros grandes edificios; el espesor del muro disminuye a medida que aumenta la altura y el óculo que la corona está orientado de forma que, el 21 de abril, día del natal de Roma según la tradición, el haz de luz que se cuela por él ilumina la monumental entrada.

No obstante, la geometría son más que cúpulas. Presente en edificios tan emblemáticos como la Alhambra, no solo sirve para construir –como en la fachada del palacio de Comares, donde se usan rectángulos áureos–, sino también para decorar, como es el caso de los alicatados, las yeserías o las maderas ornamentadas. En geometría, existe un total de diecisiete grupos cristalográficos planos, dependiendo de las simetrías que rigen sus patrones y que surgen por la transformación isométrica del plano: la Alhambra es el único edificio antiguo que tiene ejemplos de todos los grupos. Uno de los modelos más característicos es el de las «pajaritas»: un triángulo equilátero transformado. Al unir seis por el mismo vértice se forma un hexágono que se puede repetir de forma infinita. Lo mismo ocurre con otros elementos, como los «pétalos», que surgen de rombos, o los «huesos», que se originan a partir de cuadrados.

Los materiales también son importantes. De su elección dependen las características de los edificios. Sin hormigón romano no existiría el Coliseo; sin acero no serían posibles los rascacielos y, sin ladrillo, uno de los desafíos técnicos más célebres de Florencia –la cúpula de Santa María del Fiore– no podría deslumbrar con su belleza. Sin embargo, no solo sus propiedades físicas son esenciales, sino que también dan pistas de la intención comunicativa y del mensaje que se pretendía transmitir con su utilización.

Sociedades, narrativas y arquitectura

«La arquitectura, más que cualquier otra disciplina, es como un espejo –más o menos fiel, más o menos distorsionado– de una sociedad», explica Pedro Torrijos, arquitecto y divulgador. A pesar de que las obras arquitectónicas son el resultado, entre otros, de una serie de cálculos, «involucran algo más que pura lógica técnica: es casi como tratar de equilibrar una balanza entre el intelecto y la intuición. Los cálculos y los materiales son fundamentales, pero hay una dimensión que escapa a la pura racionalidad, una especie de impulso humano que se manifiesta en la forma en que un edificio se siente», explica. Los edificios reflejan la visión del mundo –como se aprecia con claridad en las catedrales góticas– y los principios de la sociedad que los concibe. A pesar de que la forma cambia a lo largo de la historia, «los valores subyacentes –el deseo de pertenecer, de trascender, de marcar un lugar en el mundo– siguen siendo idénticos. Cada época trata de resolver los mismos dilemas: cómo vivir juntos, cómo crear un espacio que respire tanto la identidad colectiva como la individual», matiza Torrijos.

No obstante, la arquitectura no solo es el reflejo de una sociedad, sino que también condiciona a los individuos que viven en ella. Uno de los efectos más conocidos de hasta qué punto la belleza de los edificios y el arte pueden influir en el ser humano es el síndrome de Stendhal, que causa taquicardias, mareos y sudores. Descrito por primera vez por Henri Beyle –Stendhal– mientras visitaba Florencia, es un buen ejemplo de cómo la arquitectura afecta a quienes la contemplan. Sin embargo, este no es el único caso: hay otros que se nutren de vivencias negativas, como ocurre en el síndrome de París, en el que la idealización de la ciudad, al confrontarse con la realidad, puede causar una profunda desilusión, acompañada de alucinaciones y ansiedad. También las cités HLM, «esos complejos habitacionales de la periferia francesa, muestran cómo el vacío y la despersonalización de los espacios pueden generar alienación y angustia. Es una paradoja fascinante: la arquitectura tiene el poder de elevarnos o de hacernos sentir pequeños y desorientados. Las formas y el diseño, más allá de lo estético, tienen un impacto directo en nuestra psique y en nuestra capacidad para interactuar con el entorno», añade Torrijos.

También la arquitectura es reflejo de la ciencia de cada época. Desde el uso de nuevos materiales hasta el empleo de formas y estructuras que se basan en conocimientos modernos, esta disciplina se apoya en la ciencia para evolucionar. Para Torrijos, así se abre la puerta a un futuro donde las construcciones redefinan su función, con «edificios que generen su propia energía o materiales que se adapten al clima y que puedan cambiar de forma según las estaciones. La ciencia no solo permitirá mejorar la eficiencia, sino que también ampliará nuestra comprensión del espacio, llevándonos a un lugar donde la arquitectura sea más inteligente, más integrada e, idealmente, más humana».

Entre los lugares en los que las disciplinas científicas y la arquitectura se entrelazan de maneras sorprendentes hay algunos que son un verdadero acto de ciencia aplicada, como «el observatorio ALMA en el desierto de Atacama o la Estación Espacial Internacional, donde los límites entre ciencia, ingeniería y arquitectura se diluyen», destaca Torrijos. «Estos lugares no solo son el resultado de la ciencia, sino que son espacios que invitan a la reflexión, que nos enfrentan a lo desconocido y nos plantean nuevas preguntas sobre nuestro lugar en el universo. Son puntos de encuentro entre lo tangible y lo intangible, donde la ciencia y la cultura se nutren mutuamente. Esta reciprocidad y retroalimentación es algo que, en realidad, se ha producido desde siempre, pero que se diría que hemos olvidado en el último siglo», concluye.

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa