Contenido principal

Alfa 63

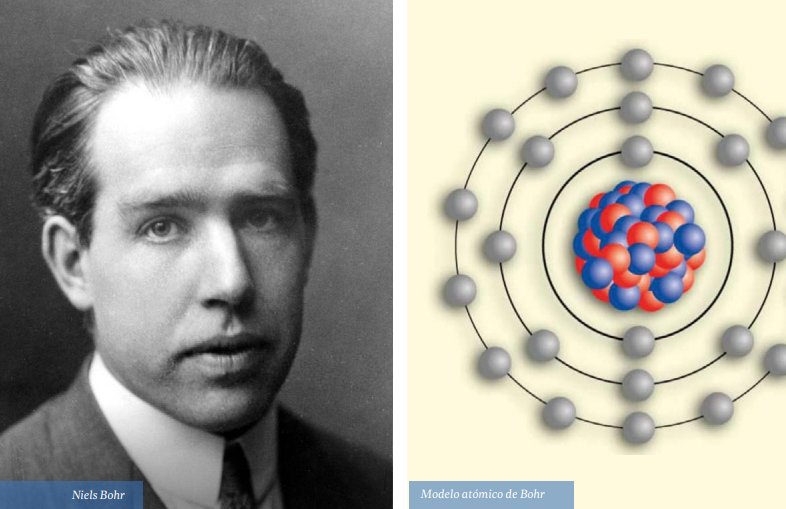

La radioterapia avanza hacia el futuro con tecnologías como la protonterapia o la terapia FLASH. Estos tratamientos son el tema de apertura de la entrega de otoño de la revista Alfa que se adentra también en la astrobiología, disciplina que reúne biología, química, física, geología y astronomía para abordar una pregunta fundamental: ¿qué es la vida y dónde puede existir? Alfa apunta, además, hacia algunos de los grandes retos que marcan la agenda internacional: la geoingeniería. El perfil histórico se detiene en esta ocasión en Niels Bohr, figura que revolucionó la física con sus teorías sobre la estructura atómica y la dinámica nuclear, pero también advirtió sobre las implicaciones políticas y éticas de la ciencia. En la entrevista, Alfa charla con Alfredo Poves, maestro de varias generaciones de físicos nucleares y pionero en el estudio del modelo de capas. Las páginas más técnicas de la revista del CSN incluyen un artículo sobre los veinticinco años del Protocolo de la chatarra y hacen balance sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Trillo.

El apartado de I+D describe el proyecto sobre la caracterización, exhalación y remediación de radón en materiales de construcción (EXRADON), a través de un estudio de la Universitat Politècnica de València. Este número sirve, además, para conocer mejor la labor del complejo de laboratorios de Seibersdorf del Departamento de Ciencias y Aplicaciones Nucleares del OIEA desde su apertura en 1962.

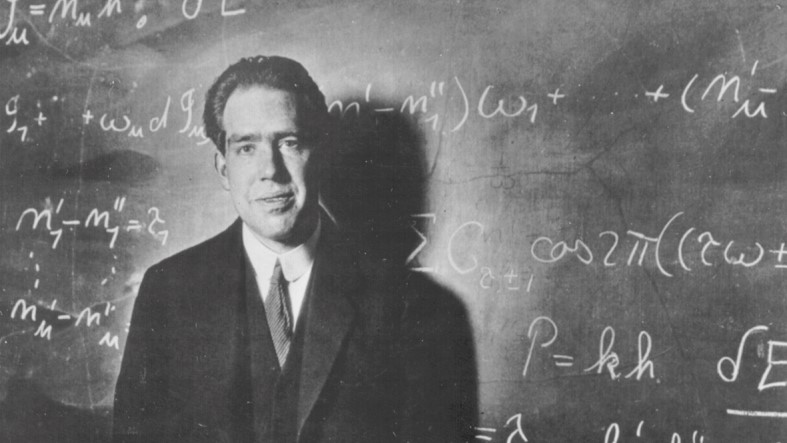

Niels Bohr: del átomo cuántico a la política de un mundo abierto

Niels Bohr (1885-1962) encarna como pocos la paradoja de la modernidad: un hombre capaz de imaginar átomos cuánticos y, al mismo tiempo, advertir sobre las sombras de la política mundial. Sus teorías sobre la estructura del átomo y la dinámica del núcleo transformaron para siempre la física, pero su legado más profundo tal vez resida en haber demostrado que la ciencia no se escribe en el vacío, sino en el diálogo incesante con la cultura, la ética y la política. En él convergen la precisión del cálculo, la pasión por la discusión y una rara conciencia histórica que lo convierte, todavía hoy, en un referente de cómo el conocimiento científico puede iluminar –y también interpelar– el destino de la humanidad.

Hijo de Christian Bohr –fisiólogo de renombre en la Universidad de Copenhague– y de Ellen Adler –miembro de una familia judía culta y comprometida con la vida cívica danesa–, Bohr creció en un ambiente que conjugaba ciencias y humanidades. En 1908, aún estudiante, obtuvo un premio de la Real Academia Danesa de Ciencias por un trabajo sobre la tensión superficial en chorros líquidos, una muestra temprana de ingenio. En 1911, defendió su tesis doctoral sobre la teoría electrónica de los metales y, ese mismo año, viajó a Cambridge para trabajar con J. J. Thomson. El contacto resultó tibio y pronto se trasladó a Mánchester, donde Ernest Rutherford acababa de descubrir el núcleo atómico. Fue allí donde Bohr comprendió que, si los electrones orbitaban en torno a un núcleo positivo, la física clásica no bastaba para explicar ni la estabilidad ni los espectros de emisión.

En 1913, publicó en The Philosophical Magazine la célebre trilogía «On the Constitution of Atoms and Molecules», que proponía un modelo revolucionario: los electrones solo podían ocupar órbitas discretas y la radiación se emitía o absorbía en saltos entre ellas, con energías proporcionales a la constante de Planck. El espectro del hidrógeno, hasta entonces un jeroglífico de líneas inexplicables, quedaba por fin descifrado. La teoría, fecunda y precisa, le valió el Premio Nobel de Física, en 1922, por sus investigaciones sobre la estructura del átomo y la radiación que emana de él. A la vez, formuló el principio de correspondencia, brújula metodológica que garantizaba la coherencia de la nueva física con la antigua en sus límites de validez.

Instituto de Física Teórica de Copenhague

Convencido de que la buena teoría se alimenta de un entorno fértil, Bohr impulsó la creación del Instituto de Física Teórica de Copenhague, inaugurado en 1921. Allí se formaron Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Léon Rosenfeld, George de Hevesy y Oskar Klein, entre otros, convirtiéndose durante las décadas de los veinte y los treinta en un ágora austera, pero vibrante, de discusión científica. En 1922-1923, Dirk Coster y George de Hevesy confirmaron en esos mismos laboratorios la predicción de Bohr sobre el elemento 72, el hafnio, demostrando la fecundidad de su esquema electrónico.

Décadas más tarde, visitantes privilegiados del Instituto recordaban el asombro de adentrarse en sus archivos históricos, guiados por Ben Mottelson –premio nobel junto a Aage Bohr–, y descubrir allí ejemplares olvidados de Sources of Quantum Mechanics, antología publicada en 1967 por el matemático-historiador B. L. van der Waerden. El volumen reunía quince artículos fundacionales de los años 1924-1926, firmados por Max Born, Pascual Jordan, Werner Heisenberg, Paul Dirac y Wolfgang Pauli, entre otros, verdaderos ladrillos de los cimientos de la mecánica cuántica.

Principio de complementariedad

En septiembre de 1927, durante el congreso del segundo centenario de Volta en Como, Bohr expuso su principio de complementariedad: la idea de que fenómenos como la dualidad onda/partícula exigen marcos conceptuales incompatibles, pero igualmente indispensables, cuya aplicación depende de las condiciones experimentales. Al año siguiente, desarrolló esta tesis en un artículo clásico en Nature. Las discusiones con Albert Einstein, que se prolongaron en los congresos Solvay, simbolizan la tensión intelectual.

Einstein, escéptico, buscaba señalar los límites de la nueva física con experimentos imaginarios; Bohr respondía con contraejemplos que mostraban la solidez del marco cuántico. El experimento de «la caja de Einstein» se presentó en 1930 y Bohr lo refutó ese mismo año, en el propio congreso. Sea como fuere, ambos hitos consolidaron ese periodo como decisivo para el auge de la mecánica cuántica.

En esos mismos años, el clima cultural de la República de Weimar impregnaba Europa. El arte de Otto Dix o Bertolt Brecht, el cine de Fritz Lang o la literatura de Thomas Mann reflejaban un mundo convulso, marcado por la inflación, la inestabilidad política y el ascenso de extremismos. Paul Forman propuso que la mecánica cuántica, en su audacia conceptual, estuvo influida por ese ambiente. La tesis ha sido discutida, pero es indudable que ciencia y cultura compartieron una misma atmósfera de paradoja, crisis y creatividad.

Noción de «núcleo compuesto»

A mediados de los años treinta, Bohr trasladó su atención al núcleo atómico. Introdujo la noción de «núcleo compuesto»: al capturar un neutrón, el núcleo forma un estado excitado que redistribuye su energía antes de emitir partículas o radiación. En 1939, junto con John A. Wheeler, elaboró el modelo de la gota líquida, que comparaba el núcleo con una gota deformable capaz de dividirse en dos fragmentos. El descubrimiento de la fisión del uranio por Otto Hahn y Fritz Strassmann, interpretado por Lise Meitner y Otto Frisch, encontró en este modelo la explicación que necesitaba. Ese mismo año, Bohr identificó que la fisión inducida por neutrones lentos dependía casi exclusivamente del isótopo U-235, hallazgo de trascendencia práctica que prefiguraba la necesidad de separar isótopos para lograr una reacción en cadena.

La invasión alemana de Dinamarca, en 1943, convirtió el Instituto de Copenhague en un lugar vulnerable. Ante el riesgo de arresto, Bohr logró escapar por mar a Suecia y poco después, volar a Reino Unido y Estados Unidos. En Los Álamos trabajó bajo el alias «Nicholas Baker», acompañado de su hijo Aage, rebautizado como «James Baker». Su papel en el Proyecto Manhattan no fue el de un ingeniero de detalle, sino el de un consejero con gran autoridad conceptual, que analizaba supuestos, advertía sobre riesgos de enfoque y aportaba la perspectiva de quien veía más allá de la urgencia bélica. La experiencia, sin embargo, lo marcó profundamente: simbolizaba la entrada de la física en la era de la Megaciencia, en la que los descubrimientos fundamentales podían decidir el destino de naciones enteras.

Tras la guerra, Bohr se convirtió en un referente moral e intelectual. En 1950, publicó su Carta abierta a las Naciones Unidas, donde defendía que la seguridad no podía basarse en el secreto nuclear, sino en la cooperación internacional y en acuerdos verificables. Su ideario cristalizó en instituciones: el establecimiento de investigación nuclear de Risø, inaugurado en 1958, y el CERN, cuyo grupo teórico provisional se alojó en su Instituto de Copenhague entre 1952 y 1957. En 1947, recibió la Orden del Elefante, la más alta distinción danesa y diseñó un escudo heráldico con el símbolo del yin-yang y el lema Contraria sunt complementa, asociado a la Orden. Era la síntesis visual de una vida consagrada a reconciliar contrarios.

Bohr murió en Copenhague el 18 de noviembre de 1962, pero su huella permanece. Su legado atraviesa tres planos inseparables: el científico, con el modelo atómico, la complementariedad y la teoría de la fisión; el institucional, con el Instituto de Copenhague, Risø y el CERN como símbolos de la cooperación internacional; y el ético, con su defensa de un «mundo abierto» frente a la tentación del secreto y la desconfianza.

Un siglo después, cuando la mecánica cuántica sostiene tecnologías tan revolucionarias como la computación cuántica, las telecomunicaciones avanzadas o la biotecnología, la voz de Bohr se mantiene actual. Fue un físico que hizo de la paradoja un método de conocimiento y supo ver que la ciencia, lejos de ser un refugio aséptico, está llamada a participar en la responsabilidad histórica.

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa