Contenido principal

Alfa 49

DEEP WEB: el subsuelo de internet

Mostramos las claves científicas del envejecimiento para ralentizar, e incluso prevenir, su aparición y desarrollo. Nuevos métodos que buscan no solo envejecer más lentamente sino hacerlo saludablemente. Explicamos también qué son esas "tierras raras" que contienen los dispositivos electrónicos que utilizamos profusamente y sus propiedades que las convierten en bienes muy preciados.

Precisamente, los mencionados dispositivos hacen posible la navegación por los sitios más conocidos de la red pero la mayor parte de internet no la conforman los portales y buscadores más habituales, sino la llamada Deep Web, el conjunto de millones de páginas invisibles que se ocultan en la red y que ofrecen privacidad y anonimato a los usuarios, además de un rincón, la Dark Web, donde se llevan a cabo actividades ilegales prácticamente indetectables.

A través del resto de reportajes paseamos por el permafrost, una capa de suelo que ha permanecido a una temperatura bajo cero durante miles de años y que actualmente está sufriendo los efectos del cambio climático. El marco de la transición ecológica que la humanidad necesita para combatir el cambio global provocado por los combustibles fósiles, incluimos un reportaje sobre el hidrógeno, una opción sostenible para mover los vehículos, dada su alta eficiencia energética y que no emite contaminantes.

Los cimientos de la Tierra se derriten

El 25 por ciento del suelo del hemisferio Norte está congelado; es el llamado permafrost. Sobre él se asientan poblaciones, carreteras e infraestructuras y de él depende el equilibrio de un ecosistema tremendamente especializado. Además, encierra un secreto: millones de toneladas de carbono preso en sus entrañas que si se deshelara se sumaría a las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático está calentando el doble de rápido estas zonas que las del resto del planeta, lo que parece amenazar a esta capa subterránea y, con ello, al resto del mundo. n Texto: Elvira del Pozo | Periodista de ciencia

El 25 por ciento del suelo del hemisferio Norte está congelado; es el llamado permafrost. Sobre él se asientan poblaciones, carreteras e infraestructuras y de él depende el equilibrio de un ecosistema tremendamente especializado. Además, encierra un secreto: millones de toneladas de carbono preso en sus entrañas que si se deshelara se sumaría a las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático está calentando el doble de rápido estas zonas que las del resto del planeta, lo que parece amenazar a esta capa subterránea y, con ello, al resto del mundo. n Texto: Elvira del Pozo | Periodista de ciencia

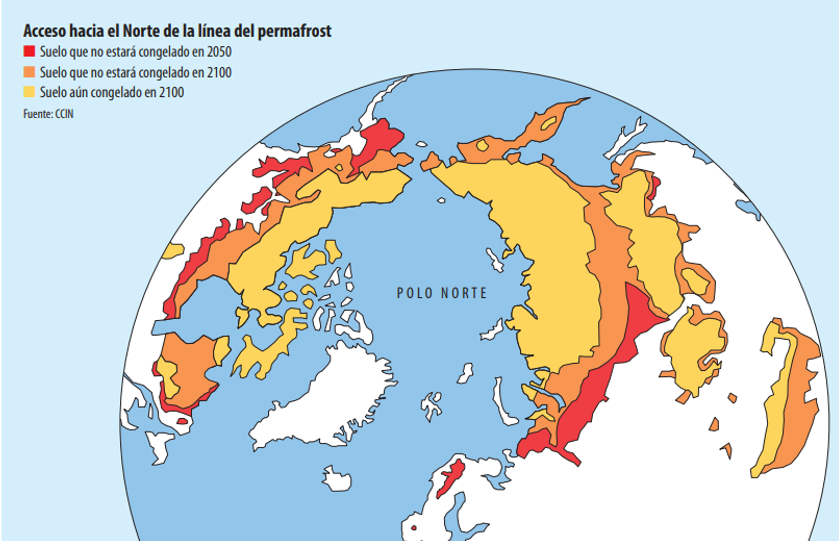

Una cuarta parte del suelo del hemisferio Norte está congelado permanentemente, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo. En total, más de 20 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre las altas cumbres del Tíbet y de las Montañas Rocosas de EE.UU., y bajo los vastos paisajes casi siempre blancos de Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia. Están en los Alpes, Pirineos y demás picos que superan los 3.000 metros de altura. En la mitad sur del planeta también hay sustrato helado, pero mucho menos porque tiene más océano y menos tierra. Allí, habrá que escalar los Andes, alcanzar los confines de la Patagonia y excavar muy profundo en la Antártida para encontrarlo.

El permafrost no se ve, porque lo tapa el paisaje que se deshiela y congela según se suceden las estaciones. Pero esta tierra subterránea, aislada de la intemperie, permanece por debajo de cero grados, al menos durante dos años seguidos. Aunque mucha de ella lleva milenios así. Hasta ahora. “El permafrost, en el conjunto del planeta, se está calentando. De media, su temperatura ha aumentado 0,29 grados centígrados”, avisa Marc Oliva, investigador principal del Grupo de Investigación de Entornos Antártico, Ártico y Alpino de la Universidad de Barcelona. Y la razón parece ser el calentamiento global, señala la investigación en la que participó y que fue publicada en 2020 en Nature Communications.

Un calentamiento mundial sí, pero desigual. El Ártico se está caldeando tres veces más rápido que el resto del planeta. En menos de medio siglo, de 1971 a 2019, la temperatura media anual en esta región ha subido 3,1 °C, mientras que en general solo aumentaba alrededor de 1 grado. Esta es la llamada de atención del último estudio del Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico del Consejo Ártico, que es el principal foro donde interaccionan los ocho estados árticos (Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos). Y el calor derrite el hielo, también el que no se ve a simple vista.

En el año 2100, el área de permafrost más vulnerable, el que está más cerca de la superficie, habrá disminuido entre un 2 y un 66 por ciento, en el supuesto más favorable, aquel en el que la humanidad restringe mucho la cantidad de gases de efecto invernadero vertidas a la atmósfera. Porcentaje que puede llegar al 99 por cien si persiste el nivel actual de emisiones. Estas son las estimaciones que maneja el último Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en 2019.

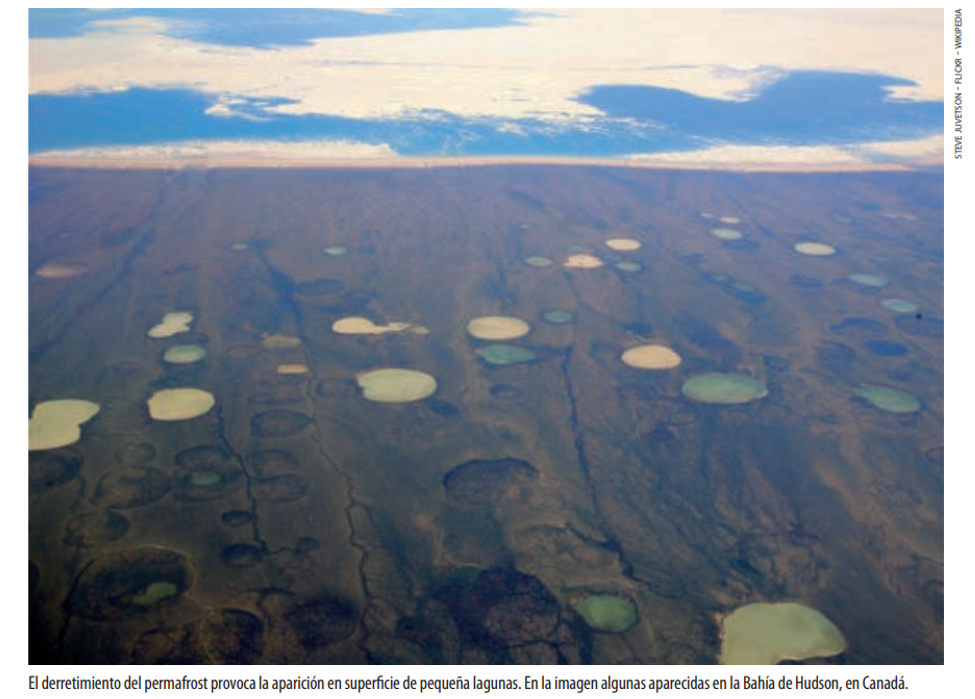

Las consecuencias ya se están empezando a notar. El 20 de junio del año pasado, la estación meteorológica de Verkhoyansk llegó a los 38 °C , la temperatura más alta jamás registrada por encima del círculo polar ártico. Los habitantes de esta remota zona de Siberia, como también los de otras áreas de Suecia y Alaska, sufren olas de calor cada vez más frecuentes, que provocan incendios forestales incontrolables. Además, están padeciendo plagas y cambios en sus ecosistemas, pues el encharcamiento provocado por el deshielo no le va bien a las plantas que alimentan a especies emblemáticas como los renos y los osos, lo que está forzando a migraciones masivas de especies salvajes.

También, afecta a las infraestructuras: carreteras, edificios, instalaciones... que están firmemente construidas sobre este sustrato helado, que es tan duro como el hormigón... hasta que se derrite. Esta fue la causa de la mayor catástrofe medioambiental en el Ártico: el vertido de petróleo que se produjo en la región rusa de Norilsk, en 2020. El tanque que lo contenía se derrumbó por el deshielo del sustrato sobre el que se asentaba. Según un artículo publicado el año pasado en Environmental Research Letters, a partir de los datos recogidos por satélites de la Agencia Espacial Europea, más de la mitad de las comunidades e infraestructuras árticas estarán “en riesgo” por el deshielo del permafrost, en las próximas tres décadas. Esto preocupa especialmente a Rusia, ya que aproximadamente el 60 por ciento de su territorio se asienta sobre permafrost. Es tal la alarma que la prensa internacional se hizo eco de la decisión tomada por el presidente ruso Vladimir Putin de revisar la vulnerabilidad de las infraestructuras clave de su país, tales como gasoductos, centrales nucleares y vías de comunicación.

sustrato helado, que es tan duro como el hormigón... hasta que se derrite. Esta fue la causa de la mayor catástrofe medioambiental en el Ártico: el vertido de petróleo que se produjo en la región rusa de Norilsk, en 2020. El tanque que lo contenía se derrumbó por el deshielo del sustrato sobre el que se asentaba. Según un artículo publicado el año pasado en Environmental Research Letters, a partir de los datos recogidos por satélites de la Agencia Espacial Europea, más de la mitad de las comunidades e infraestructuras árticas estarán “en riesgo” por el deshielo del permafrost, en las próximas tres décadas. Esto preocupa especialmente a Rusia, ya que aproximadamente el 60 por ciento de su territorio se asienta sobre permafrost. Es tal la alarma que la prensa internacional se hizo eco de la decisión tomada por el presidente ruso Vladimir Putin de revisar la vulnerabilidad de las infraestructuras clave de su país, tales como gasoductos, centrales nucleares y vías de comunicación.

Aunque no hay que irse tan lejos. “En latitudes como la nuestra, donde el permafrost es casi residual y se entiende como algo exótico, la sociedad no percibe como problema su deshielo”, señala Oliva. Lo que no sabe es que por encima de los 3.000 metros de altura, este hielo invisible es el que mantiene “pegadas” las montañas. Es el caso de las cumbres de Pirineos, Picos de Europa y Sierra Nevada. También, del Piz Cengalo, en los Alpes, que sufrió un derrumbe en 2017 que sepultó a ocho personas y supuso el desalojo de todo el valle. Esos días, las temperaturas fueron inusualmente altas.

Chimeneas de carbono

Lo que pasa en el Ártico, no se queda en el Ártico. Este es el título del informe que publicó hace años Greenpeace para concienciar sobre el impacto global que tiene el deshielo de las zonas polares. No solo puntualmente afecta a las poblaciones que pisan permafrost, sino a todos los habitantes del planeta. El texto avisaba de que “según se caliente el Ártico y retroceda el hielo, los mecanismos de retroalimentación, entre ellos, una menor capacidad de reflexión del hielo (el llamado albedo) y la liberación de los gases de efecto invernadero de su largo almacenamiento en el permafrost, provocarán un aumento del cambio climático mundial”.

Los terrenos congelados son un sumidero de carbono. Algunas estimaciones consideran que hay el doble de este  elemento en el permafrost que en la atmósfera. Toda una caja de Pandora. Por una parte, contiene grandes cantidades de carbono orgánico en forma de plantas y animales que al morir se acumularon sin descomponerse, debido a la baja temperatura. Pero, sobre todo, tiene atrapadas grandes cantidades de metano antiguo, que proviene de los momentos en los que se estaba formando el permafrost. En climas fríos, en entornos de alta presión y ausencia de oxígeno, el CH4 que producen organismos anaerobios a partir de la materia orgánica puede reaccionar con el agua a punto de congelarse y formar hidratos de metano. Estas son moléculas de H2 O que cristalizan dejando una cavidad en la que queda literalmente atrapado el gas. Su apariencia es la del hielo corriente con diminutas burbujas de aire en su interior.

elemento en el permafrost que en la atmósfera. Toda una caja de Pandora. Por una parte, contiene grandes cantidades de carbono orgánico en forma de plantas y animales que al morir se acumularon sin descomponerse, debido a la baja temperatura. Pero, sobre todo, tiene atrapadas grandes cantidades de metano antiguo, que proviene de los momentos en los que se estaba formando el permafrost. En climas fríos, en entornos de alta presión y ausencia de oxígeno, el CH4 que producen organismos anaerobios a partir de la materia orgánica puede reaccionar con el agua a punto de congelarse y formar hidratos de metano. Estas son moléculas de H2 O que cristalizan dejando una cavidad en la que queda literalmente atrapado el gas. Su apariencia es la del hielo corriente con diminutas burbujas de aire en su interior.

Mientras el carbono siga almacenado, no hay problema. Pero, con el aumento de las temperaturas y la consecuente eliminación de las capas superficiales de hielo, quedará expuesta la materia orgánica muerta, que se descompondrá en dióxido de carbono, el célebre CO2 , y metano que irán a parar a la atmósfera. No hay que olvidar que el metano puede retener hasta 80 veces más calor que el CO2 , así que podría contribuir a que aumentara aun más la temperatura del planeta. Esto, a su vez, supondría más deshielo y más emisión de GEI y, por ende, más calor. Se podría desencadenar un mecanismo de retroalimentación conocido como la amplificación ártica. ¿Cuánto condicionará al clima global? No hay consenso aún para dar una respuesta.

“El impacto dependerá de cuánto carbono tiene atrapado realmente la gran extensión de permafrost ártico, que es lo que más preocupa a la comunidad científica”, señala Oliva. El Informe del IPCC de 2019 estimó que ‘el permafrost de las regiones ártico y boreal contienen entre 1.460 y 1.600 Gigatoneladas (Gt, igual a mil millones de toneladas) de carbono orgánico”. Lo que supondría que almacena más de una cuarta parte del carbono global del suelo de la Tierra.

El mismo texto cree bastante posible que, hacia final de este siglo, el permafrost degradado libere anualmente entre un 0.01 y 0.06 Gt de CH4 /año, equivalente a las emisiones de 300 millones de coches, 12 veces los que tiene España . Esto “tiene potencial para acelerar el cambio climático”, alerta. Un artículo posterior, publicado en enero de 2021 en la revista Geoscientific Model Development, va más allá y considera que estas emisiones producirán un aumento adicional de las temperaturas globales de alrededor de 0,2 grados centígrados, en 2100. Puede parecer poco pero cada pequeña variación importa si se tiene en cuenta que pasar de 1,5 grados a 2 a finales de siglo puede suponer o no la desaparición total de todos los arrecifes de coral o la extinción del doble de insectos, plantas y vertebrados, aclaraba en un estudio anterior el IPCC.

Otros estudios se muestran más optimistas. Es el caso del publicado en la revista Siberian Environmental Change en 2020 que, aunque llega a cifras parecidas de emisiones de metano del orden del 0,02 Gt al año, a mediados de siglo, solo en Siberia, concluye que esto supondría un aumento de la temperatura global de menos de 0.02 grados centígrados. La investigación concluye que “la retroalimentación entre el deshielo de los humedales siberianos y el clima global se ha sobreestimado significativamente”. En la misma línea se encuentra un artículo publicado en 2020 en la revista Science, que sugiere que tras el fin de la última glaciación hace 12.000 años, cuando el hielo que cubría gran parte del globo se retiró hasta los límites actuales, sí aumentó el metano atmosférico pero no procedió del encerrado en el permafrost, sino que tuvo otro origen, como los incendios forestales o la descomposición de la materia orgánica que se produjo en los lagos que surgieron. “El hallazgo sugiere que las emisiones de metano que se prevén en respuesta al calentamiento futuro no será tan grande como algunos han sugerido”, concluye el estudio.

La pradera del mamut

Otra incógnita es si el medio podrá adaptarse y compensar con la suficiente rapidez los cambios del permafrost. En el informe de 2019 del IPCC se plantea que quizás al retroceder el hielo, el terreno será colonizado por plantas que capturen de manera natural parte del CO2 emitido. Un artículo posterior, de septiembre de 2021, publicado en Nature, duda que “los ecosistemas árticos tengan la capacidad de recuperación para resistir nuevas tensiones”. Opinión que comparte Fernando Valladares, director del grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales: “secuestrará algo pero nunca el total del exceso producido porque la nueva vegetación de tundra no es nada exuberante: se compone de arbustos enanos, praderas, musgos, líquenes y árboles dispersos, y la fotosíntesis que se da en esos climas fríos es baja. Si, además, se tiene en cuenta que cambiar una superficie blanca por una oscura aumenta la absorción de radiación, el efecto sumidero de la vegetación ve reducido su alcance”.

La capa vegetal superficial sí puede ser un aislante que preserve el subsuelo. La clave está en el tipo de vegetación. “Si se deja simplemente la que aparece naturalmente tras el deshielo del permafrost, una vegetación con mucha turba, encharcada, con matorrales dispersos que dejan muchos huecos sin cubrir, no sellará bien los gases que puedan estar todavía encerrados en las capas más profundas y tampoco aislará térmicamente lo que tiene debajo, porque el agua conduce muy bien el calor”, explica Valladares.

La idea, “que no está exenta de polémica”, como reconoce el investigador, es convertir esos nuevos terrenos ganados al hielo en una pradera, con grandes herbívoros que coman y de esa manera vayan forzando de manera natural a que se extienda una cobertura herbácea densa que sí pueda preservar el hielo profundo durante más tiempo. No se trata solo de entelequias secundadas por investigadores prestigiosos de la Universidad de Oxford y difundidas en Nature, sino que ya hay un proyecto piloto. El experto ruso en ecología ártica y subártica Sargey Zimov y su hija Nikita llevan años reintroduciendo caballos, ciervos, bisontes y otros grandes herbívoros en la cada vez más verde Siberia para reconstruir lo que ellos llaman la llanura del mamut (pleistocenepark.ru). El ecosistema de pastizales imperante por esas tierras en el Pleistoceno, hace más de dos millones de años.

Colocar capas aislantes para preservar el suelo no es nuevo y ya se hace desde hace años en Europa: cada primavera, en los Alpes suizos, cubren el glaciar Ródano con mantas térmicas para reducir en un 70 % el derretimiento estacional. “Esto no se puede ni plantear en las áreas próximas al ártico, con una superficie tan gigantesca, sólo Siberia tiene la extensión de Europa, donde solo parece posible intentar ayudar a que la naturaleza haga gran parte del trabajo: animales viviendo a su aire, reproduciéndose y generando una dinámica natural”, puntualiza Valladares. “Este parque es una de las pocas acciones planteadas in situ para prevenir el apocalipsis ártico. Mientras, la ciencia está enfocada en cuantificar el problema para saber a qué atenernos y saber la mitigación que tenemos que hacer en otros sitios para contrarrestar la pérdida del permafrost. Darlo todo por perdido es también negacionismo. Así que ya podemos ser imaginativos”, concluye el investigador. a

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa