Contenido principal

Alfa 55

Edith Hinkley Quimby y el nacimiento de la radioterapia

Edith Hinkley Quimby fue una de las pioneras en el campo de la física médica; concretamente, en el uso de las radiaciones ionizantes para aplicaciones médicas. Sus investigaciones, que comenzaron poco después de iniciarse la Primera Guerra Mundial, giraron principalmente en torno a la medición y el cálculo preciso de las dosis de radiación y la dosimetría, lo que sentó las bases físicas de la radioterapia moderna y la seguridad radiológica. En una época y un campo sin apenas mujeres científicas, la dedicación de Quimby a su trabajo la impulsaron a convertirse en una de las figuras más influyentes en el campo de la física médica mundial.

Texto: Eugenia Angulo | periodista de ciencia

“Mi vida ha sido feliz e interesante. El comienzo de mi actividad profesional me situó en un campo que entonces estaba lleno de problemas fascinantes y que el tiempo ha hecho aún más interesantes. Siempre he tenido buena salud y la capacidad de trabajar a un ritmo bastante alto y de mantener varias pelotas en el aire a la vez. Pero todo el éxito que he logrado se lo debo en gran parte a la ayuda y el estímulo de los demás. En primer lugar, estoy profundamente en deuda con el Dr. Gioacchino Failla, que me inició en este campo y que siempre estuvo disponible para hacer comentarios, criticarme y ayudarme. Luego, con todos mis colaboradores, tanto en los aspectos físicos como clínicos de casi todo lo que hice, tengo una tremenda deuda; no podría haber realizado ni una décima parte de mi trabajo sin ellos. Y detrás de todo lo demás estaba un marido comprensivo y alentador, siempre orgulloso de cualquier logro y dispuesto a ayudar a promover la siguiente actividad. Sin duda, puedo contarme entre las personas afortunadas”.

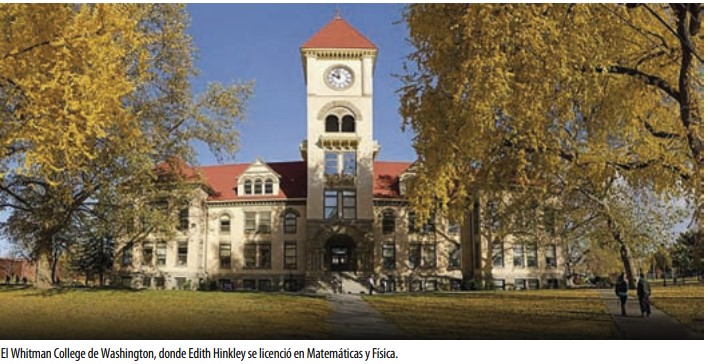

La afortunada vida de Edith Hinkley comenzó el 10 de julio de 1891 en Rockford, la llamada “ciudad del bosque”, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Desde muy pequeña, Hinkley demostró un gran interés por la ciencia y en particular por la física y las matemáticas y en 1912 se licenció en ambas materias en el Whitman College de Washington. Tras un breve periodo como profesora de secundaria en un instituto en Nyssa, Oregón, en 1914 obtuvo una beca para continuar sus estudios de física en la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo un máster. Aquí conoció a un compañero de estudios, Shirley Leon Quimby, con quien se casó en 1915. Dos años después, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial y Shirley fue destinado a servir en la marina.

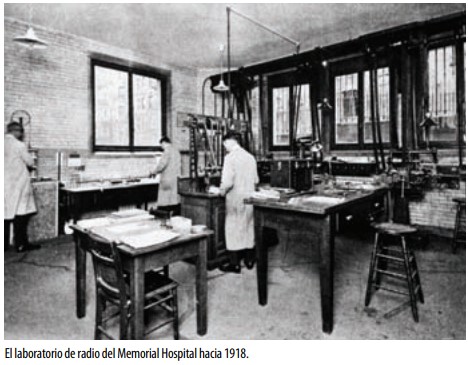

Al acabar la guerra, el matrimonio se desplazó a Nueva York y Hinkley, ya Edith Hinkley Quimby, buscó un puesto para aumentar los ingresos familiares mientras Shirley hacía el doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Columbia. En 1919 empezó a trabajar en un laboratorio recién montado en el Memorial Hospital for Cancer and Allied Diseases de Nueva York, el actual Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, para investigar las aplicaciones médicas de la radiación. Este no era el primer equipo de física médica de Estados Unidos, pero probablemente sí era el primero en centrar su atención en los efectos biológicos de la radiación, de ahí su nombre: Laboratorio de Biofísica. Lo dirigía un físico estadounidense de origen italiano, Gioacchino Failla, que poco antes había sido contratado para operar la planta de radón del hospital. Como curiosidad, Failla conoció a Marie Curie en París, poco después de que terminara la guerra, y le animó a doctorarse en la Universidad de París. De hecho, fue presidenta del comité que revisó su tesis.

Aunque los rayos X habían sido descubiertos más de 20 años antes y el uso del radio para tratar el cáncer estaba ya bastante extendido, “sus aplicaciones en medicina, y especialmente a la radioterapia, estaban en un estado muy primitivo”, según escribió Harald H. Rossi, catedrático emérito de oncología radioterápica y director del Laboratorio de Investigación Radiológica de la Universidad de Columbia de 1960 a 1984, en el obituario sobre Quimby que escribió para la revista Physics Today. Pero queda mucho para ese momento.

En estos primeros años 20 del siglo pasado la biofísica de la radiación con fines terapéuticos era un campo que empezaba a nacer, completamente novedoso y también difícil de definir, y Quimby estaba deslumbrada. Como escribió en un homenaje a Failla: “La primera observación de un cambio en la piel irradiada fue el inicio de la biofísica de la radiación, aunque pasaron muchos años antes de que este tema se convirtiera en una parte respetable del estudio de los fenómenos naturales. Una definición satisfactoria de biofísica es difícil de formular, pero sin duda tiene que ver con el uso de herramientas físicas para llegar al conocimiento biológico.”

En aquel momento uno de los tratamientos de esta inicial radioterapia eran los implantes de radio, unas agujas de unos cinco centímetros de longitud y cuatro milímetros de diámetro, que se introducían directamente en el tumor o cerca de él y se dejaban allí entre siete y diez días, en lo que se llama braquiterapia o radioterapia interna (braqui, término que procede del griego y significa cercano). Como puede imaginarse, todo este proceso con las agujas era muy doloroso e incómodo para los pacientes y comenzaron a buscarse otros métodos. Uno de ellos fueron las semillas de radón: el radio, al descomponerse, desprende radón, un gas radiactivo que quedaba atrapado en un tubo fino de cristal cerrado herméticamente. A medida que el radón experimenta su propio decaimiento radiactivo emite radiación y va transformándose en otros elementos también radiactivos, la llamada progenie del radón, y esa radiación era la que actuaba sobre los tumores.

Las semillas de radón tenían solo unos pocos milímetros de longitud y una vida media de unos cuatro días, por lo que eran más cómodas que las agujas de radio, pero había que fabricarlas para cada paciente y no podían reutilizarse. Fabricar semillas de radón era el trabajo inicial de Failla en el Memorial, pero éste quería comprender tanto la física como la biología de la radiación y desde que fue contratado, en 1915 y hasta 1942, también desarrolló su departamento de física médica y biofísica. En 1919 Failla contrató a Quimby, una mujer, como ayudante de física, algo sin duda poco habitual en la época. Esto marcó el comienzo de una prolífica colaboración entre ambos, dedicada a desentrañar los misterios de la radiación y sus aplicaciones en medicina, que duraría más de cuarenta años. En 1932, Quimby pasó de ocupar el cargo de física adjunta al de física asociada.

Durante sus 27 años compartidos en el Memorial, Failla y Quimby trabajaron conjuntamente en problemas de dosimetría de rayos X y de radio, protección contra la radiación, eficacia biológica relativa de varios tipos de radiación y métodos para mejorar los procedimientos en radioterapia. Era un terreno prácticamente virgen: los instrumentos eran entonces poco adecuados y los ordenadores aún desconocidos así que se necesitaban avances técnicos para que el funcionamiento de las fuentes de radiación fuera reproducible, fiable y seguro; había que definir con precisión las propiedades físicas de los distintos tipos de radiación ionizante así como las unidades de medida para poder cuantificarlas e incluso inventar instrumentos para realizar estas mediciones. La complejidad de los cálculos en dosimetría era muy grande.

Quimby midió la generación y penetración de diversas formas de radiación en los tejidos para hacer posibles dosis exactas de radioterapia y desarrolló algunos de los primeros métodos para calcular las dosis de radiación biológicamente efectivas, métodos que se estandarizarían tras la Segunda Guerra Mundial.

Uno de ellos fue un sistema de reglas para los implantes de radio, que se utilizó ampliamente en Estados Unidos y que llegó a conocerse como “Reglas Quimby”. Publicado bajo el título “The Specification of Dosage in Radium Therapy” en la revista American Journal of Roentgenology, este sistema de dosimetría definía una serie de reglas para la colocación de las agujas y para determinar la distribución de la cantidad de radiación que recibía el tejido, en función de la posición de éstas, y minimizar así los efectos biológicos sobre los órganos y tejidos sanos.

También contaba con nomogramas; es decir, modelos matemáticos que muestran relaciones entre variables distintas, para evaluar fácilmente cuánto tiempo debía estar colocado el implante para alcanzar la dosis de radiación requerida. Este trabajo representó un enorme avance para la práctica de la oncología radioterápica. Otro de sus estudios más citados se centró en los efectos de la radiación sobre la piel, especialmente eritemas, un enrojecimiento e inflamación de la piel que ocurre también en algunas enfermedades. Durante la Segunda Guerra Mundial, Quimby y, más activamente, Failla participaron en el proyecto Manhattan en cálculos de dosimetría de neutrones para el desarrollo de la bomba atómica.

En 1942, Failla trasladó todo su grupo de investigación del Memorial al Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia y Quimby se fue con él. Para entonces, ésta ya había recibido el título honorífico de doctora en ciencias del Whitman College, su alma mater, y en Columbia obtuvo el cargo de profesora asociada de Física Radiológica. A partir de este momento, Failla se centró en proyectos de investigación en radiobiología, mientras que Quimby se dedicó al estudio de isótopos y de dosimetría de las radiaciones, a la seguridad radiológica y la enseñanza. Aunque ella siguió siendo miembro de su laboratorio, su asociación científica no volvió a ser tan estrecha como antes.

En metro a Columbia

A medida que aumentaba la disponibilidad de radioisótopos artificiales, que se estaban creando mediante reacciones nucleares en aceleradores de partículas y reactores, Quimby se interesó por sus mecanismos de acción. En Columbia desarrolló y dirigió un ajetreado laboratorio de radioisótopos, que ofrecía servicios clínicos y también colaboraba con colegas médicos que deseaban iniciar proyectos de investigación con ellos. Sus investigaciones se centraron en el uso de isótopos artificiales, sodio y yodo principalmente, para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, enfermedades tiroideas y tumores cerebrales, y en la protección radiológica de las personas que manipulan sustancias radiactivas. También desarrolló y enseñó técnicas para la eliminación de los residuos radiactivos que se producen en los hospitales e ideó procedimientos para la limpieza de vertidos radiactivos accidentales.

Quimby consideraba esencial la formación de médicos y personal de hospitales para comprender la física básica de la interacción entre la radiación y la materia, antes de que pudieran dedicarse a la radiología. En este sentido, fue uno de los cuatro autores del clásico Fundamentos físicos de la radiología, el primer libro de texto de física para radiólogos, publicado en 1944 con un precio de cinco dólares. Posteriormente, en 1958, publicó junto a los médicos Feitelberg y Silver, del Hospital Mt. Sinai de Nueva York, Radioactive isotopes in medice and biology con quienes también desarrolló los primeros cursos y prácticas de laboratorio sobre isótopos radioactivos que se impartieron en Columbia. Otro texto fundamental fue Safe Handling of Radioactive Isotopes in Medical Practice, que Quimby publicó en 1960 con el ánimo de crear un protocolo práctico y sencillo en seguridad radiológica para el personal médico y de enfermería de los hospitales.

En 1954 Quimby obtuvo la cátedra de Física Radiológica en Columbia, puesto que ocupó hasta su jubilación oficial, en 1960. Pero, sin ningún interés en retirarse, pasó a ser catedrática emérita y continuó yendo a Columbia en metro desde su casa en Greenwich Village para dar clases durante veinte años más, casi hasta su muerte, en 1982.

La estatura de Quimby en el campo de la radiología y la investigación de la radiación se ilustra por el prestigioso premio que lleva su nombre, el Edith H. Quimby Lifetime Achievement, que otorga la Asociación Americana de Física en Medicina. En 1940, Quimby fue la primera mujer en recibir la Medalla Janeway de la American Radium Society, otorgado por su trabajo en el establecimiento de las propiedades del radio, y llegó a ser tan prominente en esa sociedad que se cambiaron las reglas para permitirle, sin ser médico de formación, convertirse en su presidenta en 1954. En 1941 recibió la Medalla de Oro de la Radiological Society of North America, fue socia de la American Physical Society, del American College of Radiology, y miembro del Advisory Committee for Medical Uses of Isotopes of the Atomic Energy Commission. Edith Hinkley Quimby murió en su casa de Nueva York el 11 de octubre de 1982 a la edad de 91 años.

Descarga la revista completa

Descarga la revista completa